四月清明上山祭奠途中我遭暴力毒打,養傷百日,反复思考自己遭遇和見聞,我痛恨暴力,更痛恨有組織有預謀的暴力。我要把見聞和感受寫出來,曝露真相,探索根源,希望永遠消滅暴力、消滅黑勢力。我為75新疆暴力,寫了四篇評論,不久前寫了《暴力斷我四根肋骨》,算見聞一,后寫見聞二,今寫見聞三。

(一)沂南法院門前的暴力

我去法院旁听,兩次見到暴力。

2007年山東沂南盲人律師陳光誠,因為維權長期監控后逮捕入獄,法院通告2007年7月20日開庭審判,

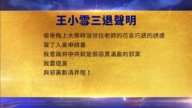

我和高智晟等十几個朋友分別來到到沂南聲援他,北京朋友還印了有陳光誠頭像的T恤衫(見照片),在開庭當日,我們十几個人穿着這個T恤衫准時來到法院門前,法院工作人員告知我們:開庭時間昨天決定改了,改到什么時間不知道。看來政府的情報工作很到家,盡管我們很注意保護秘密,他們大概早就掌握了動態,所以提前決定改期,讓我們空跑一趟。

為了不虛此行我們准備在法院門前攝影留念,大家擺好了姿勢正准備按下快門,突然從圍觀的人群中竄出一幫便衣,個個身強力壯多穿黑衣,出來扭打搶奪我們的照相机。我因為年老体邁站在后面,眼看着很多人被摔倒在地,我就打了110報警,但是不見警車影蹤。摔打平靜之后,高智晟先生現場發表演講,說明我們為什么要來聲援陳光誠,有話好說,不要動武,說完之后,繼續照相,那些人再次出來扭打,總共搶走了几台照相机和攝像机。

這次我們來的十多人,都是文弱書生,哪是他們對手?說我們侵犯了他們的肖像權,這顯然是事先編好的借口,我們給自己人照相,何來他們的“肖像權”?秀才遇到兵,有理說不清,糾纏不過只想快點离開現場,但是他們卻圍住不讓走,索要沒搶到的相机,一直拖到中午,快十二點,才開來几輛警車,不分青紅皂白,要我們上車,已經十分困乏的這些書生,恨不得有個去處,于是都乖乖地上了警車,被拉到派出所,警員分別給我們做筆錄,問我們從哪里來?查看身份證,最后按手印,好像我們才是肇事者。我當時就對他們講,在光天化日之下,這种打人、搶奪私人財物,是一种無法無天的行為。 應該追查施行暴者、搶劫財物的人,但是事過兩年沒有答复。

分析這次暴力事件,其源頭當然不是去法院旁听的人,這些人有的是律師,如高智晟等,有的是作家,有的是大學退休教師,他們都沒有實行暴力的動机和准備,他們只是要求旁听。當然我們的行為也有些“示威”的意思,如穿着有陳光誠頭像的T恤衫,但公民示威不也是憲法允許的嗎?這次施暴的是那三、四十個穿着便衣的壯漢,但是當地公安,對這施暴者既不問也不管,這不分明是官方有預謀,有准備的非法暴力活動嗎?(詳情可到网上查找《孫文廣文集》或《博訊博客》中查孫文廣《沂南聲援陳光誠紀》)

這次暴力當地官方脫不了干系,暴力發生在沂南市的市法院,時間是上午九點半到十二點之間地處市區,絕非荒郊野外,暴力使該路段交通癱瘓兩個多小時,暴徒搶走了多部相机和攝像机,打了110報警兩個多小時,看不到公安的人出來制止,法院的法警也躲在門里面看熱鬧,最后警車來了也只是把我們這些被打、被搶的人帶到派出所去問話,而根本不去過問那些制造暴力、搶劫財物的人。是誰策划組織了沂南法院門前的暴力?應該是非常明顯的事情。

當地有觀者說,出來打、搶的人中有穿便衣的武警,不管施暴者是穿便衣的公安、武警或是黑社會,政府有關部門組織策划這次暴力卻是沒有太大問題的,誰能在事先精确了解到我們一伙會來旁听?誰有權下令法院延期開庭?誰能組織几十個便衣在法院門前展示暴力而不受追究?誰能制止110地出警?這是非政府有關部門莫屬地行為!

這次暴力事件的目的也很明顯。我們去沂南依法進行旁听,是我們應有的權利,策划暴力的人,是對我們的維權動進行打壓,他們要用暴力迫使我們放棄權利,用暴力教訓知識分子,讓他們記住教訓,不要去爭什么人權、民主,因為一旦實現了民主,就會結束這些人的壟斷權力、這种權力對他們來說是至高無上的,是命根子。策划者要在社會上制造色恐怖,你要維權嗎?這就是結果!這就是下場!

除了政府的有關部門,黑社會沒有這樣大的能量,在法院門前,在交通要道上,在上午10點組織的暴力而不受到查究。在一個极權的社會中,權力被壟斷,警務系統极其強大,在這里很難形成獨立的黑社會。

(二)濟南市市中區法院門前的暴力

2009年3月在濟南市中區法院,開庭審理張興武一案,案件涉及法輪功問題,我去旁听,法院工作人員告訴我旁听席位已經滿了,后來知道旁听席都是官方安排的人,張興武的家人和親友都不得進去。我就在法院外面等着,那里聚集了四、五十人,有位張興武的親戚也不讓進去,我還看到了二位北京來的辯護律師和該案代理人,李蘇濱律師也被擋在法庭門外。有一位老太太和她的女儿在議論法輪功問題,很快開來了一輛不帶標識的汽車,從車上跳下來几個不穿警服的便衣,把她們兩人強行擰進車中,她們在呼喊在抗議。過了一會儿,一個小伙子沒說什么話,竟也被几個便衣擰着強行塞到汽車里。抓人者既不穿制服也不出示警員證,怎么能在公共場合下強行抓人呢?法院門前難道站一下也不行嗎?

在很多公共場合,在政府机關門前,都出現過不着制服不出證件的“便衣”在抓人,這些暴力活動,政府應該承擔責任,這些施暴者如果是黑社會,政府為什么不制止?如果是警員,為什么不穿制服?如果是穿便衣的警員,為什么不出示有效證件?有人說,這是警黑一家。這些人如果沒有官方的背景怎能在法院前施暴?在當前的中國,在公共場合下出現的黑色暴力,政府有擺脫不掉的責任。中國應該有一部《警察法》。

2009年8月20日于山東大學

附錄:

沂南聲援陳光誠記

在极權統治下,在黑暗社會中,民意表達至關重要,我們利用陳光誠開庭的時間、地點,前去旁听,這是表達民意的一個机會。6月4日的天安門廣場、清明時的英雄碑前、烈士陵園和基層人大代表選舉,都是表達民意的恰當時机和地點,這次我們穿着“光誠衫”,相信將來的維權、選舉一定會出現各色的“衣衫”。

7月18日凌晨北京朋友驅車抵濟南,邀我同去沂南,旁听陳光誠案20號開庭,以示聲援,我當即表示同意,他們因躲避阻攔,半夜出發,整宿緊張,已是十分疲憊,我去准備行裝,他們竟熟睡在沙發上。午飯后出發,繞道而行,晚上8點左右抵達沂南周邊的賓館住下。

第二天(19日)上午在沂南縣城飯店与高智晟律師等匯合。當天下午1點多,趙昕收集身份證,去法院辦理旁听,法院工作人員說明天直接去听就可以,但是下午3點半得到消息,說開庭延期了,大家商量,20日上午還是要去法院,以防万一,如果不開庭就照張像,以后去東師古村看望陳光誠家人。

(一)光天化日法院門前的搶劫

20日上午8點30分,大家穿了印有陳光誠頭像的“光誠衫”到達沂南縣法院,門旁坐着20几個盲人,手中拿着盲杖,是來聲援陳光誠的,我們向他們致意后,進入法院,一名官員出來說,陳光誠案開庭延期,什么時候開庭以后通知。走出法院后,我們就在法院門前照像,這時圍觀者中突然沖出大約30個年輕人,以侵犯“肖像權”為名搶奪相机,并將几個人摔倒,進行撕打,周圍有警察,看着不管,有人打110報警,半個多小時不見警車,又有人出來照像,相机再次被搶,人再次被摔倒,撕打,我們被搶走一台攝像机和一部可以拍照手机。

大概10點半左右。來了几輛警車,以詢問110報案為由,將我們接到兩個派出所,分別做筆錄,從講話中可以听出,他們認為我們照像侵犯了某些人的肖像權,另一個是對我們穿着“光成衫”不滿意。對這兩點我都提出了反駁意見,我們是在給自己人照像,即使鏡頭收進了路人,也不能以“肖像權”為名搶劫我們的相机、財物,他們在法院門前的搶劫行為,是一种無法無天的行為。12點半派出所派車把我們送回賓館。

(二)在陳光誠家的村口遭遇暴力

午飯時大家商議下午是否進村看望陳光誠的家人,一些人提出不要去了,避免再次引起暴力,但是高智晟律師分析:從上午的情況看,當局的行為還是有底線的,下午還是要去東師古村,后來決定四個青年人進村(趙昕、趙暉、鄧永亮、殷雨生),后面兩人跟隨(李海、李金平),其它人留在村外觀察。他們過去不久,看到一群人跑回來,跑在前面的几個是我們的人,光着膀子,衣服被人扒掉,后面一群人跟着撕打。趙昕跑到我身邊說:“孫老師,快上車!”車開出一段停下來,往后觀望遠遠看到一些人粗暴地把高智晟等人穿的“光誠衫”都扒了下去,除了我和趙昕兩人,其它人都光着膀子。后來,我們聚在一起,檢查我們的人全部歸來沒有重傷,看來是有惊無大險。他們的村口撕打,扒掉“光成衫”,大聲喊叫要掀翻我們的汽車等等,不過是恐嚇,他們手中沒有器械或工具,當時我們有兩輛汽車停在村口,有人試着掀翻汽車,但很快有個當頭的出來叫停,阻止他們這樣做。

(三)關于陳光誠

陳光誠是一個盲人,他自學成才,上過中醫藥大學,后來自學法律知識,開始為當地盲人維權,被稱為赤腳律師,為外地的盲人去北京乘地鐵,不能減免車票而起訴到北京法院,他聯合万人簽名,通過訴訟,關閉了污染河水的造紙厂,為此他一度成了當地政府評出的 “十大杰出青年”之一,還應邀到美國做過訪問,2003年當地電視台對他的事跡做了正面報道。本來當地政府對他的維權是肯定的。但是后來,陳光誠揭露了計划生育中侵犯人權的現象,為當地政府所不容。去年九月開始對他實行几個月的軟禁,特別是2006 年他被美國時代雜志評為全球最有影響的一百個人物之后,對他的迫害進一步升級,今年三月十一日,公安將其帶走, 6月21日,宣布對他拘捕,通知7月20日開庭,起訴的原因,表面上看有兩條,一是“扰亂社會秩序”,另一個是“故意毀坏財物”。(主要指在拘捕陳光誠時,村民自發聚集起來,表示抗議,從而堵塞了道路)。其實審判陳光誠的深層原因是他揭露計划生育中的侵權事件。

陳光誠從事的維權活動很有代表性和標志性,由于他的身份特殊,其維權活動有很大的影響。

(四)沂南行的感触

這次沂南行的目的,是聲援陳光誠,我們十几個人,穿着印有陳光誠頭像的文化衫,上面印着“盲人 陳光誠 自由”,7月19日和20日兩天,在沂南縣城的大街上、飯店里、法院門前走動,最后進了公安机關,使當地很多人知道外地來了人聲援陳光誠,我們向很多人宣講了陳光誠的事跡,和維權的道路,其影響昭然可見。

我們十几個人,分別來自北京、濟南、四川,一路乘車過來,同吃、同住、共同接受和抗拒暴力,使我們彼此有了很好的交流、認識,結下患難之交也十分難得。在沂南,朋友們的奮力抗爭,每一個同伴被推倒在地,眾多的人都會勇往直前的去護着他,其精神也深深地感染了我,鼓舞着我。

陳光誠遭到迫害,先后有滕彪、許志永、李柏光、李勁松等人冒險到沂南進行調查,并聲援,還有很多人著文聲援。這次十多人一起去沂南是聲勢最大的一次,這次活動也是對前人的肯定和支持,對陳光誠支持的聲勢越來越大,使當局不得不掂量國內外的抗議,當局無法忽視民間聲援,只能采取拖延的手法,推遲開庭。只要當局不釋放陳光誠,聲援聲浪就不會停止。

這次去沂南十余人中我是唯一沒有受到傷害的人,法院門前,開始趙昕讓我站在遠處,交給我一台照相机,要我尋找鏡頭照像。很多人被摔倒,發生撕打時,高智晟又讓我躲進他的“紅旗”轎車中,把門鎖上,后來很多行凶者敲打汽車玻璃,要我開門交出相机,我的心中很緊張,但始終沒有開門,并把相机藏在座位下方,直到外面的撕打結束。在東師古村的村口,同伴們也是讓我站得遠遠的,當一批暴徒追來時,我被推上了汽車,站到更遠的地方去觀望。我雖然以七十二歲高齡受到他們的保護,但是我仍然感到過意不去,擔心自己是否已經成為了朋友們的累贅,我的平安歸來要感謝他們的照顧。

(五)天時、地利、人和与民意表達

國內的維權活動不但受到國際上的支持,也被很多國人認可,近年來后浪推前浪已經形成一定規模,這是天時。維權者被加莫須有的罪名開庭審判,我們利用開庭的時間和地點,表達民意,到法院旁听,這是一种完全合法的方式,這种旁听使得關在監獄的陳光誠感受溫暖,使得周圍的人看到受迫害的維權者并不孤單。

實際上,這是早已存在的維權形式。据參加者說,十余年前,在杭州開庭審判王有才,就有人從外地赶去旁听。在廣場上聚集,還有人發表演講。不久前我曾兩次去旁听濟南党家庄殷林村維權者的開庭,沒有受到阻止。

這次聲援者穿上了被告頭像的“光城衫”,是過去所沒有的,這也是一次創新。這种方式可行与否,要做探索,做了才知道。

在极權統治下,在黑暗社會中,民意表達是至關重要的。當前我們利用開庭審判維權者的時間、地點,前去旁听,這是考慮天時、地利、人和,這是表達民意的一個好机會。每年6月4日的天安門廣場、清明節時的英雄碑前、烈士陵園和今年已經開始的基層人大代表的選舉,都是表達民意的恰當時机和地點,這种表達甚至不需要太多的組織,只要心齊就行,我相信藝術家們,會為此設計出形形色色的“衣衫”。

(六)是一次快樂旅游

莫之許先生寫了一篇:“記一次快樂的旅游——沂南行”(發表在《民主中國》),他的這篇文章卻寫得很好,我看了不止一遍,我覺得他對這次沂南行有一個新的視角,他認為,這是一次快樂的旅游,很有意思。回憶這次活動,不但看到當地風土人情的一個側面,而且還經歷了些很有些刺激的場面,甚至有些惊險,同時還認識了很多朋友,認識了很多事務。為什么不可以叫做一次“快樂的旅游”呢?

最近有人參与西藏游,有人到迪斯尼樂園乘過山車,都有些惊險,我曾問過一位當年參加香港五十万人大游行的70多歲的老者,有什么感想,他跟我說,香港的游行就和旅游差不多,約上几個好友,帶着家人去游街,邊走邊聊,有時還能看到一些表演,這种游行也像一次嘉年華。

現在中國大陸,還沒有港台同胞那么幸運,可以自由地游行。但港台的自由化,正在被大陸的很多人視為榜樣,大陸必然會沿着他們的道路前進。港台的今天就是大陸的明天,我們抱着一种旅游心態去維權,是一种超前的意識。

(七)与高智晟首次相見

7月19日我与高智晟律師初次相見,過去在電話中曾多次与他談過話,在沂南,因為等待開庭,有將近一天的時間,大家在一起聊天,當天的晚上,從11點我与他一直談到下一點。談及如何用行動維權,怎樣紀念六四,如何處理內部不同意見等問題。

當晚來了几個公安,查看身份證,我們入住,只用一個身份證登記,現在公安要看身份證,很多人都拿出了證件,有的忘帶來,就講出了身份證的號碼和住處,有人拿出了駕駛證。

高律師面對公安的盤問,首先是要公安出示證件,之后他并沒有出示自己的身份證,公安問及他的身份證號碼時,他也沒有回答,當問及姓名,他答了:“高智晟”。

公安走后高律師向我們解釋了有關身份證的法規,并說明了身份證不能隨便給人看的道理。關于這方面的法律知識,當然我很缺少,我也暗想,面對這些公安,似乎不用和他們太叫真,如果糾纏起來,也可能搞得我們很難受,而且我們這次來沂南主要是去法院旁听,是用我們的行動聲援陳光誠;所以我出示了自己的身份證,我的想法是盡量不和他們爭執,以免帶來不必要的麻煩。

第二天上午,當我們在法院門前照像時,相机被搶,很多人被摔倒,被撕打,高智晟律師也在其中,當暴力平靜下來之后,我從遠處看到他正在向一些觀望者(可能包括一些剛才行凶的人),發表講話,還做着手勢,可以看出他的臨危不懼。下午去東師古村遇到暴力時,他也表現很冷靜,并沒有惊惶失措。据說他穿着“光誠衫”去北京地鐵口散發聲援陳光誠的傳單,警察來了也給一張,看來他是一個實踐型的人物。

(八)初識趙昕

7月18日一早趙昕与楊寬興開車到我家約我去沂南,第一次見面,他遞我一張名片,上面寫着:“趙昕 非暴力公民權利運動倡導踐行者”。下面的兩行字是:“沒有真相就沒有正義”,“沒有寬恕就沒有未來”,再下面是電話、手机號碼,這樣印名片的比較少見,給我一种新鮮感,以后三天的接触使我感到他不愧是個“踐行者”,他沒有很多長篇大論,主要是做事,到我家之前,開車東奔西跑,几天沒有睡好覺,一宿開車,所以到我家后,吃了早點,談話之間就睡着了。從濟南出發時,他再三告訴我一定要帶身份證,看來他是一個依法維權的實踐者。

開車到沂南,一路他的手机總是不斷的響,忙于聯絡,到了目的地,吃飯、睡覺、到法院去旁听,都是他在跑。20號在法院門前,我們遭遇搶劫和撕打,他跑到我們面前,再三告誡:“一定堅持非暴力,打不還手,罵不還口”。向東師古村進發時,他是最前面四個人之一,當再次遇到暴力時,他急忙跑到我跟前,推我上車,開出一段距离,了望后面的現場。趙昕在這次沂南維權活動中,他既管聯絡,又管后勤。這樣的人,在群体活動中,特別在一群文化人之中,是非常需要的,如果它他能繼續維持這种狀態,定會完成一番大事業。

從沂南返回濟南,我坐東,請他和几位朋友小聚,飲酒慶祝胜利歸來,這才發現他的酒量真還不小,我不善煙、酒,但不能否認這是現時流行的一种交際手段。

這次行動中高智晟律師与趙昕身体力行,做出很多貢獻,他們各自開了一輛私家車,省了大家的路費,但卻承擔了車輛被毀的風險,他們還要籌划餐宿費,這也是一筆不菲的開支。趙昕談及籌集維權活動的經費時,感触良多,現在很多維權者因為當局的打壓而失掉正式工作,生活困窘,籌集經費,成了一個大問題,甚至是瓶頸問題。

(九)認識了很多朋友留下深刻印象

這次去沂南認識的很多朋友,他們給我留下很深的印象。如李金平,他當過警察,文化水平并不太高,但講出的話卻很深刻,他說:“我自己象一片份量很輕的樹葉,但是樹葉多了,也能把天平壓過來。”這句話包含了公民的參与意識和責任感。在邪惡与正義的天平上,如果眾多微不足道的人,都站到正義的一邊,還有什么力量能夠阻止社會的進步?還有什么力量能夠維持黑暗的統治?今天最關鍵的問題是公眾的覺醒,是公民意識的萌發,是用行動、用文字、用語言喚起民眾的良知,讓他們主動地維護自己應有的權利。一個人不管他的地位多么低下,不管他們有沒有博士稱呼,教授、專家的頭銜,只要他真正地覺醒了,并且用他的行動去維權,他就應該受到尊重。

還有一位朋友陳青林,上午在法院門前他為了保護同伴而挨了不少打,中午討論下午是否要進村看望陳光誠家人時,考慮到會出現更多危險,他首先表示反對下午的行動,主張馬上返回,但是,當后來多數人都去東師古村時,他二話沒說,也一起去了,最后上衣被人扒掉,身体留下斑斑傷痕,但他一句怨言都沒有。這种討論時表示不同意見,行動時保持一致,事后沒有牢騷的作風,是一個人覺悟、境界的体現,是團隊精神的保障,也是今天的革新人士、維權人士可寶貴的品格;而一盤散沙,各行其是,自我標榜,互相攻訐,會腐蝕大業,是難以成就共同的理想的。

劉京生和李海先生長期受迫害,獲得自由不久,對周圍環境還沒有完全适應就來參加維權,精神實在可嘉。

(十)當局的懼怕曝光与行動底線

當局對我們這次的聲援活動极力封鎖消息,懼怕曝光,他們以侵犯“肖像權”為名,搶走相机,是害怕照像曝光,我們進駐飯店之后,房間的電話就被切斷也是怕曝光。

但是我們的手机与外界聯系一直沒有中斷,我們在沂南的活動一直受到外國媒体,包括自由亞洲電台、大紀元等的及時報道,當局無法完全掩蓋事實真相,他們也不敢為所欲為。

當地政府為了維持自身的權威,壓制當地的維權活動,害怕我們的到來引起連鎖反應,這也是對我們不斷做出打壓的原因,在兩次撕打后,我們一度要离開現場,但一些人硬是站在汽車前以索要相机為借口,不准我們离開現場,直到當地警車來到將我們一起帶到派出所,對我們的說法是詢問有關110報警事宜,而對當地群眾則是造成了一种我們被抓進警局的假相,目的是給當地人做出警戒,在群眾中制造恐懼与威懾。

我有一個感覺:這次的沂南行,當局所采取的應對措施,完全是在預先的籌謀之中,他們對我們的行動,了如指掌。由于种种原因我們的活動好像是在一個透明的魚缸之中,我們的一舉一動都在他們的視線之下,我們在明處他們在暗處,表面上看他們處于絕對的強勢,我們處于絕對的弱勢。但是我們是站在正義一方,他們站在非正義的一方,隨着時間的推移兩方力量會逐漸轉化。我們應該根据當前的形勢和未來變化而采取相應的行動。

這次沂南行也試探了當地政府的底線。雖然他們以編造“侵犯肖像權” 搶了攝像器材,但也只是嚇退,因為他們最后并沒有抓人,雖然把我們都帶到派出所筆錄,但在派出所他們還是比較客气,沒有訓斥,我說他們無法無天,他們也沒有反駁,甚至中午還買了包子,請我們吃飯(最后我們之中有人反對而沒有吃,我的想法是吃了也不妨)這次當局,并沒有抓人,他們有過精心的布置,制造交通阻塞現場。(把几輛警車停在馬路中間,不准被阻塞的汽車繞道而行),但是他們并沒有以阻塞交通為名對我們進行拘留,按他們的權勢完全可以做到這一點。

不論在法院門前搶奪攝像机還是在東師古村扒下我們的“光誠衫”,明顯看出背后的指揮者和策划者是有分寸的,盡管有喊“打”聲,但是其動作卻不以打傷、打殘為目的,經常有人出來叫停。雖然有人被抓傷、被摔傷,但是沒有重傷,沒有人被送醫院。也沒有人被扭送警局。從當時雙方的力量對比來看,他們完全有能力對我們做出更大的傷害。他們出動的人力是我們人數的几倍,他們個個身強力壯,看起來經過專門訓練,而我們則多是文弱書生,如果要傷害或抓捕我們可以做到一個不漏。

當局所以要為行動設定底線,是考慮到影響和國內外的輿論壓力。以及當前的形勢發展。

(十一)維權的成本与當者的代价

推動有影響力的維權,必然要付出成本。這次去臨沂,很多人受到抓打,受到恐嚇,被搶走相机,從北京開到沂南的三輛私家車,用掉油錢不少,而且還要冒着車子被掀翻被砸的危險。住宿費都由高律師和趙昕等承擔,這些都是付出的成本。

采取維權活動時,當然要盡量降低成本,避免被打成重傷,或被拘捕。物質損失也應該盡量減少,以后應少帶貴重的物品,我認為應就沂南光天化日下遭到搶劫一事,以書面快遞形式向相臨沂公安提出報案,要求查究懲辦搶劫者并賠償損失、歸還物品,如果沒有答复或不追究,我們可以起訴沂南公安的不作為。這种訴訟既可以減少我們的損失,也可以使沂南當局,在道義上輸理,在法律上承擔責任。

這次去臨沂,大家都十分注意減少開支,高智晟律師為了節省,帶頭住進沒有衛生設備的四人間,有人提出吃飯要盡量簡單。

但是臨沂當局為了阻止這次民間的聲援活動,卻付出了道義上和法律上的代价。如果最后核實是當局下令公安化妝成流氓,在光天化日之下,法院門前搶劫公民財物,那就是一种犯罪行為。

通過海外媒体報道,這次我們的沂南行使國內國外更清楚地認識中共的暴政,臨沂當局為這次打壓活動使他們在道義上、法律上都成為輸家。

吸取教訓,下次如果再有這些維權活動,應該事先設想一些可能出現的不利場面,以及如何應對。

這次沂南行由于堅持非暴力,再加沒有任何違法行為,所以比較成功,產生了積极的影響,通過海外媒体讓更多人知道陳光誠的事跡,和國內的抗爭,達到了聲援陳光誠的目的,也探索了維權活動的方式,暴露了當地的黑暗,是一次比較成功的維權活動。

附參考文章:

許志永:《一個政府對一個盲人的戰爭》

趙昕: 《臨沂“七.二0”抗爭紀實与思考》

莫之許:《記一次快樂的旅游-沂南行》

滕彪: 《蒙河邊的抗爭—臨沂計划生育調查手記之一》

李勁松:《李勁松律師承辦陳光誠案工作報告》