【新唐人北京时间2020年02月18日讯】【摘要】随着武汉新冠肺炎对全球的威胁与日俱增,越来越多的各国专家也对新冠病毒(2019-nCoV或SARS-CoV-2)的来源投下更多关注的目光。本文从流行病学调查、病毒基因比对、跨物种感染研究以及关键的“中间宿主”等五大领域,对新冠病毒来源进行了全景式梳理与深度挖掘,为读者提供一个深刻而全新的视角。

一、华南海鲜市场:备受争议的“疫源地”

二、病毒学证据:武汉新冠病毒2019-nCoV的基因异样之处

三、石正丽:疑云笼罩的冠状病毒跨物种感染研究

四、穿山甲之谜:突如其来的“中间宿主”

五、武汉病毒所:舆论风暴中心的P4实验室

【正文】

自从武汉爆发新冠肺炎迄今,已经过去了两个月,但科学界对这个神秘的新冠状病毒“2019-nCoV”(也叫SARS-CoV-2,本文简称新冠病毒)的认识依然十分有限。此次疫情爆发的源头是华南海鲜市场吗?备受关注的武汉P4病毒研究所在其中究竟扮演了什么角色?中共官方坚称新冠病毒来自原始宿主蝙蝠,华南农业大学几位学者甚至声称他们找到了中间宿主穿山甲。但科学界对病毒基因序列的研究以及大量科学文献的比对查证,均显示这个病毒的来源并非如此简单。

一、华南海鲜市场:备受争议的“疫源地”

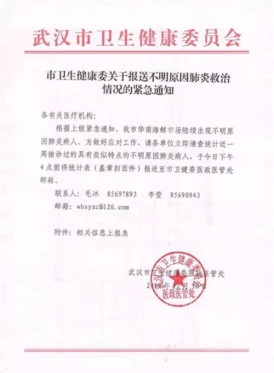

这场来势凶猛的大疫第一次闯入公众视野,是网络流传的一份武汉市卫健委内部通知,这份通知明确写道:“我市华南海鲜市场陆续出现不明原因肺炎病人”,并要求各医疗单位统计类似的不明原因肺炎病例上报卫健委医政医管处。

华南海鲜市场位于湖北武汉市江汉区,是一个包含了猪肉供应以及各种海鲜冻品、冰鲜、干货及调味品在内的大型综合市场,也包括贩卖一些野味。

当“不明肺炎”陡然出现在大众面前的时候,“野味”这个词无疑迅速成为最受关注的焦点。毕竟,十七年前的“萨斯”瘟疫大爆发,就一直被官方认定为是广东人吃野味“果子狸”而惹出的大祸。

2019年12月31日,武汉市卫健委首次公开发布通报称,近期部分医疗机构发现接诊的多例肺炎病例与华南海鲜市场有关联。2020年1月1日,华南海鲜市场贴出休市公告,随后进行了彻底的环境卫生整治——知名香港萨斯专家管轶后来痛斥,这个举措等于摧毁了“犯罪现场”。

此后,武汉方面多次强调,多数武汉肺炎病例有华南海鲜市场暴露史或接触史。中国疾控中心病毒病所也分别于1月1日、12日两次在该市场取样共585份,并转运至实验室进行检测。

1月22日,国家疾控中心主任高福在国务院新闻办公室发布会上表示,武汉新型冠状病毒的来源是武汉一个海鲜市场非法销售的野生动物。

1月26日,中国疾控中心病毒病所称,该所首次从华南海鲜市场的585份环境样本中,检测到33份样品含有新型冠状病毒核酸,并成功在阳性环境标本中分离病毒,提示该病毒来源于华南海鲜市场销售的野生动物。

至此,华南海鲜市场是疫源地的说法成为官方定论。

然而,令人始料未及的是,仅仅一天之后,《科学》杂志于27日在线发表的一篇报导就对中共官方这一结论提出重大挑战。

该报导引述了世界顶级医学杂志《柳叶刀》的一篇论文,质疑武汉新型冠状病毒肺炎的疫源地可能并非华南海鲜市场。

这篇论文题为“新型冠状病毒感染患者的临床特点”[1],1月24日在《柳叶刀》上发表。论文第一作者是武汉市首家不明肺炎指定收治医院金银潭医院的副院长黄朝林,其余作者包括了该院其他临床医生以及多家研究机构的成员。

这篇论文透露出以下关键信息:

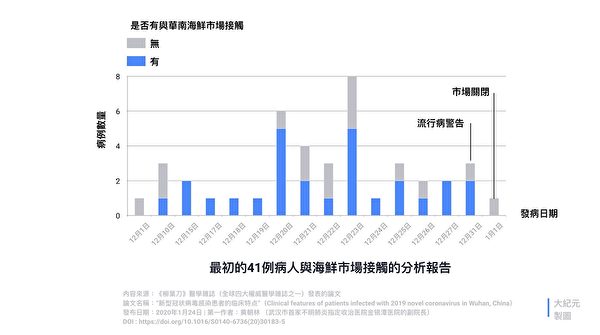

# 第一例病人发病时间是12月1日,与海鲜市场无关联;

# 第一例病人与后续病人未发现流行病关联;

# 12月10日,又有3例病例发病,其中2例与华南海鲜市场无关联;

# 12月15日开始,有海鲜市场暴露史的病例集中出现;

# 论文统计总共41例病人,有14例证实与海鲜市场无关联,比例超过1/3。

# 海鲜市场没有人卖蝙蝠,也未发现蝙蝠的踪迹。

不仅如此,1月29日《柳叶刀》再发论文分析了金银潭医院99例确诊病例,其中有50例无海鲜市场接触史;而新英格兰杂志也有论文显示:22日前确诊的全部425个病例中,1月1日前发病者有45%无海鲜市场接触史。

而对比官方的通报可以看到,二者有明显差异。官方通报的相应信息如下:

# 第一例病人发病时间是12月8日,与海鲜市场有关联;

# 官方认定华南海鲜市场就是疫源地,未提首例病人无海鲜市场接触史及上述1/3病例无海鲜市场暴露史的数据。

# 武汉病毒所石正丽等人于1月23日发表论文,指从云南马蹄蝠身上发现新冠状病毒,与武汉新冠病毒同源性达96.2%,病毒源自蝙蝠就此成为大众共识。

美国乔治敦大学(University of Georgetown)传染病学家丹尼尔‧鲁西(Daniel Lucey)针对《柳叶刀》的论文表示,如果该论文的数据是准确的,那么第一个病例应该在2019年11月就已被病毒感染,因为在感染之后和与出现症状之前有一个潜伏期。此前有专家表示,新型冠状病毒的潜伏期在10~14天左右。

很明显,这意味着在12月15日开始集中出现有华南海鲜市场暴露史的病例之前,病毒就已经在武汉的某些地方和某些人之间悄无声息地传播。鲁西坦率地指出:“中国肯定已经意识到这种流行病并非源自武汉华南海鲜市场。”

《柳叶刀》论文的通讯作者之一、北京首都医科大学教授曹彬回复美国科学新闻网站ScienceInsider时也表示:“目前比较明确的是,(华南)海鲜市场应该不是新型冠状病毒2019-nCoV的唯一发源地。”;“但老实说,我们现在仍然不知道病毒究竟从哪里来。”(”Now It seems clear that [the] seafood market is not the only origin of the virus”, he wrote in an e-mail to ScienceInsider, “But to be honest, we still do not know where the virus came from now.”)

值得注意的是,柳叶刀的两篇论文和新英格兰医学杂志论文的作者都是中国大陆的医生和医学专家。而与此相左的则是,中共国家级专家组的做法显示,他们似乎有意无意在忽视这一极其重要的信息。

国家卫健委第一个专家组早在2019年12月31日就已到达武汉。据大陆财新网对武汉大学中南医院重症医学科主任彭志勇的采访[2]证实,这个专家组到武汉金银潭医院调查后即制定了一套诊断标准:要有华南海鲜市场接触史;要有发烧症状;全基因组测序。三条标准都达到才能确诊,缺一不可。

彭志勇说,这个标准直到钟南山等第二批专家组18日到达武汉后才修改。

这就产生出一个难以解释的问题:第一批专家组对《柳叶刀》调查的这41例病例的详细情况,应该是了解的。因为武汉卫健委官方通报中,从1月10日到1月17日,确诊41例这个数字一直没有发生任何变化。

为什么专家组在明知至少1/3的病例与海鲜市场无关联的情况下,要硬性规定确诊标准中必须有“海鲜市场接触史”这一条?

稍有传染病医学常识的人都知道,查清真正的传染病源,是防控传染病的三大关键之一。既然有非常明确的流行病学证据和最早参与调查疫情的同行专家的判断都显示华南海鲜市场并非病毒疫源地,为何专家组要强行“规定”要有海鲜市场接触史?

二、病毒学证据:武汉新冠病毒2019-nCoV的基因异样之处

【E蛋白】

1月10日是一个重要的日子,在这一天,中国正式向全世界公开了武汉新冠病毒2019-nCoV(以下简称武汉病毒)的全基因序列。全世界最顶尖的病毒学专家立即对这个神秘的病毒开展深入研究,并开始陆续发表各自对新冠病毒的研究报告。

在通过对武汉新冠病毒基因进行整体分析后,希腊一个专家团队于2020年1月27日发布报告[3]说,他们研究分析了武汉病毒的遗传关系,发现“新型冠状病毒的基因,大约五成与sarbecvirus亚属中的其它病毒没有密切的遗传关系”,并且该病毒具有其它任何冠状病毒都不具有的特殊中间区段,而这段基因恰好就是帮助病毒入侵宿主细胞的关键。

这些研究发现表明:武汉病毒是一种新型的冠状病毒,且推翻了作者原来认为的武汉病毒起源于不同冠状病毒之间的随机自然突变的假设。换言之,作者认为武汉病毒并非靠自然演变而来。

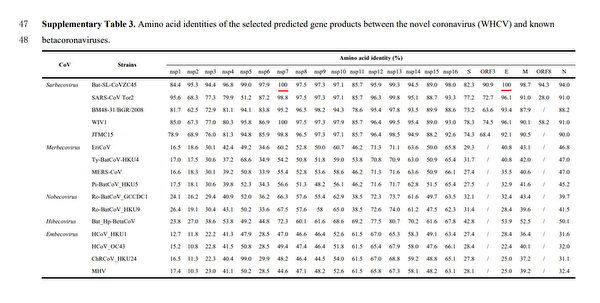

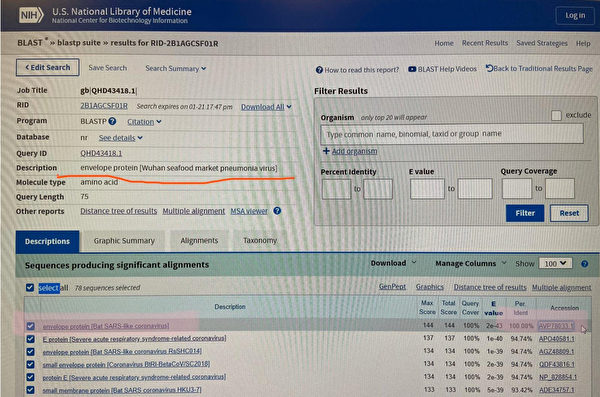

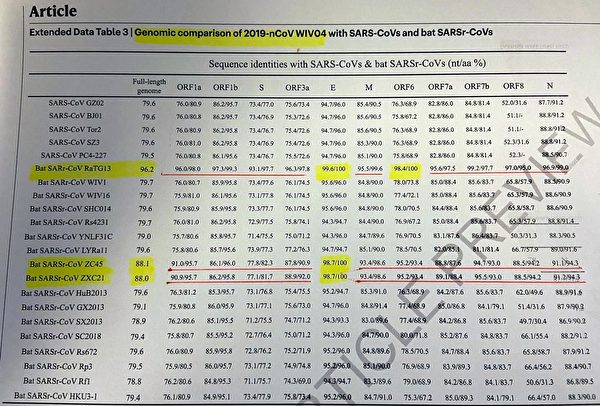

希腊专家的发现并非孤例。早在1月7日,中国疾控中心研究院张永振院士和复旦大学公共卫生学院就联名向《自然》杂志提交了论文[4],并于2月3日发表。该论文明确提出,武汉病毒与中共军方的两种舟山蝙蝠病毒样本CoVZC45和CoVZXC21存在最为密切的亲缘关系。其中,武汉病毒与CoVZC45病毒的核苷酸序列同一性为89.1%,甚至在nsp7和包膜蛋白(E蛋白)方面表现出100%的氨基酸相似性。

很快,有专家利用美国国立卫生研究院(NIH)生物科技信息中心(NCBI)的比对工具BLAST,对中共官方12日第三次提交的基因组序列进行基因比对,证实了张永振的发现。[5]

中国疾病中心专家陆柔剑的团队也于1月30日在《柳叶刀》上发表论文[6]指出,武汉新冠病毒和此前在中国浙江舟山蝙蝠身上发现的一种冠状病毒整体相似度非常高,达88%。

舟山蝙蝠身上携带的这种冠状病毒,其最早发现者是南京军区军事医学研究所的专家。该所于2018年发表英文论文[7],宣布在舟山蝙蝠身上发现一种新型冠状病毒——舟山蝙蝠类SARS冠状病毒,为方便理解,本文简称其为“舟山病毒”。

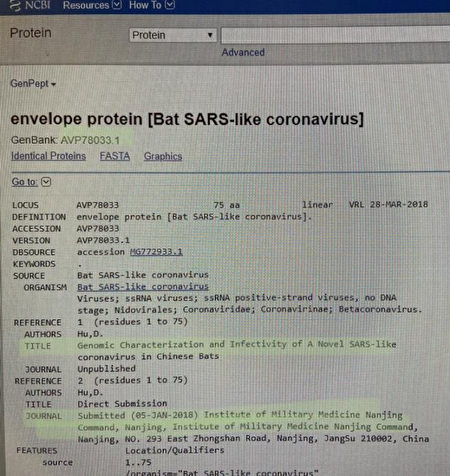

微生物学博士、美国前Walter Reed陆军研究所病毒系实验室主任肖恩‧林(Sean Lin)认为,武汉病毒和舟山病毒的E蛋白氨基酸序列达到100%一致,是一件极其不寻常的事情。因为E蛋白对于β型冠状病毒的病毒形态、组装、出芽以及病毒致病性都有不可或缺的作用。如果病毒更换了宿主,很多细胞因子都会变化, E蛋白也必然有相应的变化来调整病毒的合成和致病性。

他进一步指出:E蛋白的基因和S蛋白的基因位置邻近,在病毒RNA的复制过程中,这两个基因也都是要经过一个产生亚基因组RNA (subgenomic RNA)来完成复制的,也牵扯类似的细胞内因子和病毒RNA聚合酶,所以这个过程中产生基因复制的错误率也都是相近的。所以,没有理由在自然的病毒复制过程中,S蛋白有着各种突变,而E蛋白在整个宿主都变换掉的情况下保持完全相似。这基本上是不可能自然发生的。

北京大学传染病学博士、瑞士生物技术公司SunRegen Healthcare AG首席科学官董宇红女士指出,根据陆柔剑在《柳叶刀》上发表的论文,冠状病毒科内与武汉病毒最近的几种冠状病毒,在其它蛋白(S、M、N等)的氨基酸序列上都不可能达到像E蛋白这样的100%完全一致,一致度为73.2%~98.6%。那么,这个E蛋白为什么在武汉病毒中与所谓“祖先”的蝙蝠病毒保持如此大的一致性,值得深入探究(Lu et al 2020 Lancet)。

她表示,与S、M或N蛋白相比,虽然E蛋白是武汉病毒主要的结构蛋白质中的最小的一个蛋白,可是它的功能并不能小看。武汉病毒在人体复制周期中,E蛋白在受感染的人体细胞内大量表达,大部分E蛋白被定位在人体细胞内转运的关键位点,如内质网、高尔基器等,参与冠状病毒的组装和出芽。缺乏E蛋白的重组,冠状病毒展示病毒滴度显着降低,病毒成熟度降低或繁殖能力不强,表明E蛋白在与宿主细胞之间起到的重要相互作用,尤其是在病毒繁殖、成熟、传播能力方面的重要性,也应该是决定病毒在人种中的传播力的一个重要功能蛋白。

简而言之,武汉病毒和舟山病毒表现出来有关E蛋白的这种完美一致性,用“自然变异”难以解释。

【S蛋白】

更蹊跷的是,武汉病毒身上的费解之谜,还不止这一个。

2020年1月21日,中国科学院上海巴斯德研究所分子病毒与免疫重点实验室研究人员在《中国科学 生命科学》(SCIENCE CHINA Life Sciences)上发表的一篇论文提到一个重要现象:武汉病毒的S蛋白一个关键部分的序列,和萨斯病毒具有高度同源性。

S蛋白是什么?就是已经广为人们熟悉的冠状病毒图片中,病毒表面那些一个一个的“小蘑菇”。这个S蛋白(也称刺突蛋白、棘突蛋白)是冠状病毒能够入侵人体细胞的最重要工具。

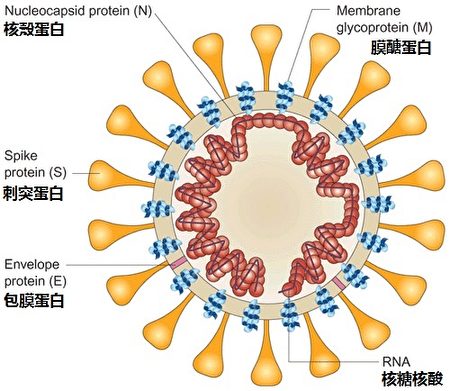

巴斯德研究所的专家们发现,萨斯病毒的S蛋白中第442、472、479、487和491位的残基位于受体复合物界面,并且被认为是萨斯病毒跨物种及人际传播至关重要的位点。[8]

令人惊讶的是,武汉病毒的S蛋白中有442、472、479和487位这4个位点的残基与萨斯病毒不同,但这种差异却并没影响到S蛋白的结构构像。就是说,武汉病毒的S蛋白依然保持着和萨斯病毒S蛋白一样的结构,依然可以像萨斯那样,在RBD结构域中共享几乎相同的3-D结构,并借此与人体细胞中的ACE2受体结合从而轻松入侵人体。

这是可以用精准来描述的基因变异,就像一把钥匙上有5个卡齿,其中4个齿的材质发生了改变,但钥匙的整体形状却完美保持,钥匙依然可以打开通往人体的阀门。

美国哈佛大学资深流行病专家费格丁(Eric Feigl-Ding)博士也注意到这个异常现象,他于1月28日在推特上发文,引述希腊学者研究的最新发现指出:该病毒不是由冠状病毒经过近期随机结合而产生的,有些部分与所有冠状病毒都“不协调”。其基因组的序列中段是以往冠状病毒中从未见过的,可“编码”侵入宿主细胞的刺突蛋白(S蛋白)。

【分子进化钟&最近共同祖先】

分子进化钟是一种通过基因突变速率来估算物种进化速率的技术,远的可以追溯长达千百万年的进化,短的可以追寻当前传染病病原体的来源。

中国疾控中心病毒预防所的陆柔剑(Roujian Lu)2020年1月30日在《柳叶刀》期刊上发表论文[9],发现这次武汉肺炎来自不同患者的2019-nCoV序列几乎相同,序列同源性(sequence identity)超过99.9%。这一发现表明,2019-nCoV是在很短时间内自一个起源地产生,而且相对较快地被检测到。

世界著名的斯克里普斯研究所(The Scripps Research Institute)的分子生物学家克里斯蒂安‧安德森(Kristian Andersen)也发表题为 “基于27个基因分析的生物钟和最近共同祖先时间”的文章[10],分析了中国公开发表的27个武汉病毒完整基因,发现来自武汉、泰国、深圳等地的24个样本的基因组非常一致,“显示出非常有限的遗传变异”,“表明所有这些病毒株都具有相对较新的共同祖先。”

安德森认为,病毒是单一来源进入人类,然后是持续地人传人。这可以是单个动物或一小群最近被感染的动物感染给单一个人或一小群人。所有分析的案例都是人传人,没有动物传人的。

他根据分子进化钟算出来最先从人开始广传的时间,中间值是12月2日,最早可以是10月1日,这与后来中共官方公布第一个就诊病例的12月1日相当吻合。虽然这两篇论文都没有猜测病毒的起源,但显然排除了多个动物来源的可能性。

三、石正丽:疑云笼罩的冠状病毒跨物种感染研究

一个显着的事实是,蝙蝠携带的冠状病毒无法直接感染人体,更不是可以拥有人传人能力的病毒。但随着舆论对武汉病毒“被人工干预”的质疑声越来越大,武汉病毒所及该所的知名病毒专家石正丽开始步入大众视野。

2003年萨斯疫情爆发后,石正丽曾带领团队在全国各地采集蝙蝠样本做病毒检测,并于2013年将成果发表于《自然》杂志上。2017年,石正丽团队确定SARS病毒是经过几个蝙蝠SARS样冠状病毒重组而来,一度引发普遍关注。

由于长期从事对蝙蝠及SARS病毒的研究,石正丽无疑已经成为冠状病毒研究领域的权威,而且其本人更专注于冠状病毒跨物种感染领域。

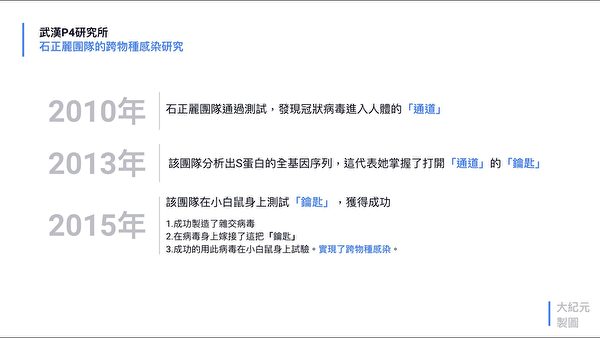

耐人寻味的是,石正丽对冠状病毒S蛋白——这个跨物种感染人体的“通行证”——的研究,早在2010年就已经开始。石正丽团队对寻找冠状病毒如何跨越物种障碍发生传播,进行了长期、系统且深入的研究。

2010年,石正丽团队发表论文[11],用活SARS病毒和HIV(艾滋)伪病毒检查不同种类蝙蝠ACE2对人类SARS-CoV刺突蛋白(S蛋白)的敏感性。实验中他们还改变蝙蝠ACE2的几个关键氨基酸,来测试其对S蛋白的结合性,并构建带有SARS病毒BJ01-S蛋白的HIV伪病毒HIV/BJ01-S。这显示石正丽团队已经意识到S蛋白与ACE2受体之间的特殊关系。

2013年10月30日,石正丽团队发布了冠状病毒研究的“新突破”。《自然》杂志刊发其题为“使用ACE2受体的蝙蝠SARS样冠状病毒的分离和鉴定”论文[12],包括葛行义、石正丽、达萨克等专家在内的研究团队,发布了从云南菊头蝠(马蹄蝠)身上分离出的新型冠状病毒RsSHC014和Rs3367的全基因组序列。石正丽负责提供了SHC014冠状病毒S蛋白序列以及质粒,这是她一直以来最擅长的领域。

在这次的研究成果中,石正丽团队还从蝙蝠粪便样本中分离出了第三种新型蝙蝠冠状病毒的活体——SARS样冠状病毒WIV1,其与Rs3367病毒的序列同源性为99.9%。该病毒的S蛋白可以通过受体结合点(RBD)结合人类受体ACE2,并有效地将SARS病毒直接传染给人,不需要果子狸等中间宿主。

这毫无疑问是一个重要的突破,这个突破显示石正丽等人已经初步掌握了冠状病毒突破物种障碍直接感染人体的“钥匙”。

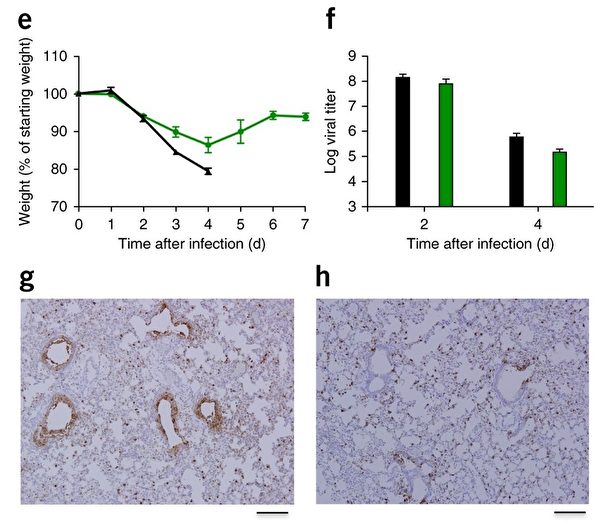

2015年11月9日,武汉病毒所石正丽团队在英国《自然医学》(Nature Medicine)杂志上发表论文[13],主要内容是:他们成功制造出一种能自我复制的嵌合病毒,使具有前述RsSHC014冠状病毒“S蛋白”的野生小鼠SARS冠状病毒能结合人类ACE2,从而具有了跨物种的强大传染力。在实验结果中,感染了这种“合成”病毒的小白鼠两肺严重病变,无药可医。

令人惊心的是,在小白鼠身上的成功实验仅仅只是石正丽的“牛刀小试”,他们接下来还准备在灵长类动物身上进行进一步的实验。这个举动无疑是危险的,因为这非常容易让人联想到,石正丽团队是否在模拟如何使用这类嵌合病毒来感染人体。

石正丽这篇论文迅速引发了学术界的巨大争议。法国巴斯德研究所的病毒学家西蒙‧韦恩‧霍布森(Simon Wain-Hobson)深切表达了这种担忧,他告诉《自然》杂志:“如果(新)病毒逃逸了,谁也无法预测其途径。”

罗格斯大学分子生物学家兼生物防御专家理乍得‧埃布赖特(Richard Ebright)对《自然》说:“该研究的唯一影响是在实验室中创造了一种新的非自然风险。”

但石正丽的步伐显然并未停止。2018年11月14日,石正丽应上海交通大学生命科学技术学院邀请,在该院树华报告厅做了一次题为“蝙蝠冠状病毒及其跨种感染研究”的主题演讲。

在这次演讲中,石正丽介绍了她带领下的团队如何使用“重组分析”发现人SARS病毒的最近祖先,可能是由云南一个蝙蝠山洞中的三个病毒株(WIV1、Rs4231和Rs4081)重组而来的经过。

值得注意的是,出于不明原因,上海交大官方网站已经删除了这篇报导。

2020年1月23日,时值新冠肺炎急速爆发、武汉宣布封城之际,石正丽团队在bioRxiv预印版平台上发表文章《一种新型冠状病毒的发现及其可能的蝙蝠起源》[14],提出此次武汉新型冠状病毒或来源于蝙蝠。该论文随后于2月3日在《自然》杂志上刊登。

该文章提到,武汉新型冠状病毒使用与SARS冠状病毒相同的细胞进入受体(ACE2),也就是说,武汉新冠病毒使用和SARS相同的“钥匙”来打开通向人体的大门。

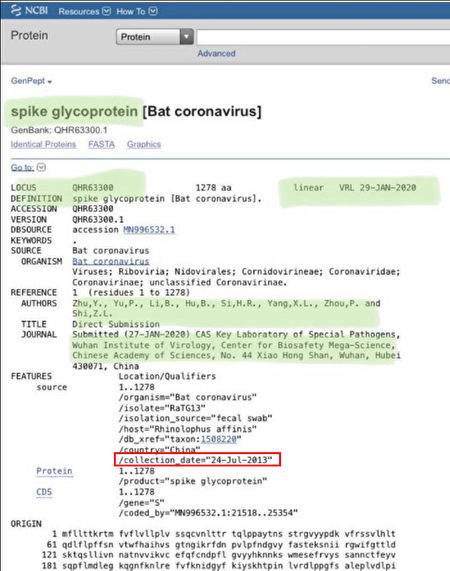

文章还称,他们发现新型冠状病毒与源自云南马蹄蝠、编号为RaTG13的冠状病毒的序列的一致性高达96.2%。

众所周知,中国国家疾控中心上传武汉病毒的全部基因组序列是在1月11日。武汉病毒所在短短12天时间内就从病毒库诸多的冠状病毒中,比对、锁定与之相似度最高的病毒,并且还做出分离、上传基因库,甚至写出了论文。

相比上次找到SARS病毒天然来源花费了足足十年时间,这次石正丽团队的效率高得惊人。

一个不易为人注意的细节是,石正丽1月27日提交RaTG13蝙蝠病毒的登记信息显示,该病毒早在2013年7月24日,就已从云南马蹄蝠(菊头蝠)的粪便中被分离出来,其采集时间比石正丽2013年10月发表论文的时间还要早三个月,但石正丽的论文中并没有提到这个特殊的病毒。

换言之,这个被视为很可能是引发这次瘟疫的元凶、极其重要的“新马蹄蝠病毒RaTG13”在武汉P4实验室被雪藏了七年时间。

“新马蹄蝠病毒”为何被雪藏七年?个中原因谁也不知道,但石正丽现在报告说自己“发现”了该病毒和武汉病毒的联系,无疑是想证明,这个病毒就是武汉病毒的天然来源。

但一个难以解释的现象是,病毒基因序列比对结果显示,新马蹄蝠病毒(RaTG13)与武汉病毒的包膜蛋白(E蛋白)和膜蛋白(M蛋白)基因片段ORF6,其氨基酸序列都达到100%相同,S蛋白则与武汉病毒达到97.7%相似。

病毒学专家、前Walter Reed陆军研究所病毒系实验室主任肖恩‧林(Sean Lin)指出,这是继舟山病毒之后,又一种冠状病毒和武汉病毒出现E蛋白100%相似,这是极其不寻常的现象。

他认为,目前的研究结果也发现E蛋白的基因序列可以有很高的弹性空间,换言之,这个E蛋白的很多位点可以有基因变化,但是却不会影响它协助病毒完成组装过程。也就是说,并没有超强的选择压力来迫使E蛋白维持整个蛋白基因序列的高保真度。

四、穿山甲之谜:突如其来的“中间宿主”

与上次SARS疫情不同,这次武汉肺炎疫情从爆发至今,官方一直声称蝙蝠很可能就是武汉新冠病毒的自然宿主,但即便国家级专家组对华南海鲜市场进行了全面调查后,官方仍然未能宣布是哪只野生动物引发了这场“国难”。中间宿主的缺失,也因此成为外界质疑病毒来源的一大疑点。

2月7日,远离武汉达一千多公里的广州传出消息,当地华南农业大学发布最新研究称,穿山甲或为新型冠状病毒的潜在中间宿主。

华南农业大学校长刘雅红在发布会上透露,华南农业大学、岭南现代农业科学与技术广东省实验室教授沈永义、肖立华等科研人员通过分析一千多份宏基因组样品,在穿山甲身上发现一种β冠状病毒与武汉新冠病毒或有密切联系。

该团队还在发布会上宣称,通过进一步对该病毒进行分离鉴定,电镜下观察到典型的冠状病毒颗粒结构;最后通过对病毒的基因组分析,发现分离的病毒株与目前感染人的武汉新冠病毒毒株序列的相似度高达99%。以上结果表明,穿山甲为新型冠状病毒的潜在中间宿主。

这是继石正丽团队1月23日宣称锁定武汉新冠病毒自然宿主仅仅半个月后,又一个有关武汉新冠病毒高效曝出的重量级消息。

如此重大的新闻自然引发大陆媒体迅速跟进。2月8日,《南方日报》独家采访了华南农业大学的有关专家,令外界了解到有关穿山甲冠状病毒一些不寻常的实情。

华农兽医学院研究院的沈永义在采访中表示,发现携带病毒的穿山甲样本并非来自广东,也不是来自某个特定种群。这批穿山甲是他们“从某些特定机构获取的”。

该团队成员、华农兽医学院教授冯耀宇在接受另一家大陆传媒财新网的采访时,直言不讳地表示,这批穿山甲实际是“应某些单位之邀”,为“判断病因”而获得的某些样品,且样品量“并不是特别大”。

显然,这批穿山甲是一批具有特殊性的样本,因为沈永义坦承,他们自己收集的国内常见的中华穿山甲样本中,并未发现这样的病毒。至于“某特定机构”为何主动找上门提供给他们这些特殊的样本,报导中没有提及。

在谈到“穿山甲冠状病毒如何感染人”这个最关键问题的时候,冯耀宇回答说:“这批穿山甲是一个特殊的群体,是有病症的。能否传染人,我们目前还不明确,需要相关部门的进一步研究验证。”

财新网的报导中更引述第三方专家的话指出,华农团队从穿山甲身上分离到的病毒基因序列中,还有大约4000个没有测序、尚不明确的核苷酸(新冠病毒约有29410个核苷酸),仍需进一步分析。报导并说,要确定穿山甲为新冠潜在的中间宿主,专家认为“需要更多证据”。

既然证据不足,穿山甲冠状病毒能否感染人的关键问题也不确定,甚至在蝙蝠如何感染了穿山甲的过程也不清楚的情况下,华农团队为何要贸然宣布穿山甲就是中间宿主、就是无数专家正千方百计寻找的从蝙蝠到人之间的那座“桥梁”呢?

华农专家在接受《南方日报》采访时承认,一般科学家会先发表学术论文,然后才宣布成果,这次论文还没写就先开新闻发布会宣布结果,是“为了响应国家的号召”,并且“对我们而言压力非常大”。

病毒专家董宇红女士对此质疑:如果这几只被认为是“中间宿主”的穿山甲并非来自广东,它们是如何进入云南蝙蝠山洞中,感染了三个病毒株,然后又如何历尽跋涉将病毒带回广东,最后又穿越千山万水回到湖北武汉引发疫情的呢?

五、武汉病毒所:舆论风暴中心的P4实验室

对石正丽团队研究成果的质疑,使外界追索病毒来源的目光逐渐聚焦在武汉病毒所。毕竟,这里拥有中国病毒研究领域最高等级的P4实验室。

从武汉整个疫情爆发伊始,武汉病毒研究所保持了一种反常的安静。这个病毒研究所从诞生那时起,就经历了一系列的波折,似乎在预示这个研究所注定会不平凡。

1月23日,武汉刚宣布封城,法国“挑战网”即刊登文章[15],披露了中法合作于武汉设立P4实验室的诸多令人不安的细节。

文章指,由于法国是全球病毒研究领域的领先国家,早在2003年,中国科学院就向法国政府提出协助中国开设最高等级的病毒研究中心的要求。中方的要求曾引发法国政府及病毒专家们之间的分歧,因为尽管中国病毒中心可以打击突发传染病,但有法国专家担心中共会使用法国技术来研制生物武器,法情报部门当时向政府提出严正警告。

在时任总理拉法兰的支持下,中法双方于2004年在一片争议声中签署了合作建设P4病毒中心的协议。

法国对外安全总局警告,法国里昂的一家建筑设计所RTV原定负责该实验室的工程,但2005年中共官方选择武汉当地设计所IPPR(中元国际工程有限公司)负责该工程,而根据法国安全部门的调查,IPPR设计所与中共军队下属部门有密切关联,这些部门早已是美国中央情报部门的监督目标。

公开资料显示,IPPR(中元国际工程有限公司)创建于1953年,隶属于中共大型央企、世界500强企业——中国机械工业集团有限公司(国机集团)。国机集团是中共机械工业规模最大的大型央企集团,与中共军方关系密切,其下属12个部门中,设立有专门的“军工管理办公室(科技发展部)”。

中国红十字会前项目高管李原接受自由亚洲电台的采访指出,中科院武汉病毒所从建设之初,透明度就严重不足。该P4实验室图纸由法国提供,原设计是层层负压,在病毒实验室中心形成一个“黑洞”,外界所有东西只向中心流动而不会反向流动泄露出来。

李原认为,中方不让法方施工,目的就是要新建不让法方知道的东西。

与此同时,有美国媒体认为,这些“不让法方知道的东西”与生物武器有关。

1月24日,《华盛顿时报》(Washington Times)刊发了一篇记者比尔‧戈茨(Bill Gertz)对前以色列军事情报官员丹尼‧肖汉姆(Dany Shoham)的采访报导[16]。肖汉姆在采访中明确表示,武汉病毒研究所与北京的秘密生物武器项目有关。

肖汉姆拥有医学微生物学博士学位,1970年到1991年期间,他在以色列军事情报部门担任高级分析师,领中校军衔,负责中东和世界的生物及化学战议题。作为生物战专家,肖汉姆毫不隐讳地指出,武汉肺炎这种致命传染病可能在全球范围内传播,而其来源就是与中共秘密生物武器计划有关的武汉实验室。

他表示,中共一贯否认拥有任何进攻性生物武器,但美国国务院在去年的一份报告中指出,怀疑中共政府从事秘密生物战研发计划。

肖汉姆进一步指出,武汉病毒研究所隶属于中国科学院,但该研究所中的某些实验室与中共军队或中共生物武器项目有关。而且该研究所并非唯一的存在,中共还有另外三个研究所在从事生物武器方面的开发。

很早以前,中共即已进行生物武器研发。1993年,中共公布了武汉第二个生物领域的机构——武汉生物制品研究所。这是中共于1985年加入的《生物武器公约》(BWC)涵盖的八个生物战研究机构之一。

肖汉姆还明确表示,SARS病毒总体上已被纳入中共生物武器项目,而武汉的P4实验室还储存着许多致命病毒,包括埃博拉(Ebola)、尼帕(Nipah)和克里米亚-刚果出血热(Crimean-Congo hemorrhagic fever)病毒。

尽管中共对有关武汉病毒所的不利传闻实施了全面的封杀,但国内同样不断传出质疑的声音。

2月3日,大陆名为“武小华”的人士在微博上实名发帖,质疑石正丽涉嫌人工干预病毒,并披露大陆医学实验室普遍管理混乱,实验动物有的成为宠物,有的被卖,甚至很多直接被吃掉。

2月4日中午,多益网络董事长徐波又在微博上发布长文,宣布实名举报中科院武汉病毒研究所涉嫌泄露病毒导致2019新冠状病毒疫情爆发。

2月7日,法广引述大陆消息指,有中共军方“首席生化武器专家”之称的军事医学科学院生物工程研究所所长陈薇,已经正式接管武汉病毒研究所P4实验室。

2月14日下午,习近平主持举行中共全面深化改革委员会第十二次会议。在这次会上,习近平第一次提出,把生物安全纳入国家安全体系,系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设,同时,还要尽快推动出台生物安全立法,加快构建国家生物安全法律法规体系、制度保障体系。

目前,武汉新冠肺炎的疫情仍然在全世界蔓延。这场从武汉爆发的世纪瘟疫已经被认为是自西班牙流感以来,对人类威胁最大的传染病。而更为严峻的情况是,处于疫情爆发中心的中国大陆,诸多重要信息依然不透明,其中包括至关重要的病毒来源问题。

2月5日,美国国会众议院首次就有关问题召开听证会。其间多位议员质疑北京当局隐瞒中国境内疫情状况,并指世界卫生组织(WHO)所扮演的角色正失去公信力。

2月13日,美国国家经济委员会主任库德洛在白宫接受记者采访时表示,美方对其专家未受邀前往中国应对疫情以及中方缺乏信息透明度,均感到“有点失望”。而美国总统川普同日亦公开提到,虽然他对北京有信心,但也了解中国官员不愿提供资讯,“我认为,他们想粉饰太平。”

稍早,美国广播公司ABC在2月6日报导说,鉴于有关武汉疫情的真假信息泛滥,要求美国科学家和医学研究人员调查武汉冠状病毒的来源。白宫科研政策办公室(OSTP)主任凯尔文‧德罗格迈尔(Kelvin Droegemeier)向美国国家科学院、工程院以及医学院发信,要求专家与科学家们尽快查出新冠病毒的源头,更好地了解冠状病毒在动物/人类间传播以及环境等各个方面的问题,以便为将来的疫情做准备。

国际社会的介入正在释放积极信号,或许新冠病毒(COVID-19)的来源之谜,会在不久的将来得到揭示,让人们能够有更充分的信心面对这场灾难。

(新冠病毒探源调查组由一批关心新冠病毒疫情的海外专家、学者组成。)

*****

[1] “Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China”, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30183-5/fulltext

[2] http://china.caixin.com/2020-02-05/101511802.html

[3] “Biorxiv. Full-genome evolutionary analysis of the novel coronavirus (2019-nCoV) rejects

the hypothesis of emergence as a result of a recent recombination event. D. Paraskevis, et al. “, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.26.920249v1.full.pdf

[4] “A new coronavirus associated with human respiratory disease in China”,

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2008-3. 【张永振论文全文编译:http://news.bioon.com/article/6749934.html】

[5] https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30251-8/fulltext

(Notably, 2019-nCoV was closely related (with 88% identity) to two bat-derived severe acute respiratory syndrome (SARS)-like coronaviruses, bat-SL-CoVZC45 and bat-SL-CoVZXC21, collected in 2018 in Zhoushan, eastern China, but were more distant from SARS-CoV (about 79%) and MERS-CoV (about 50%).)

[6] “Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding”, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30251-8/fulltext

[7] “Genomic characterization and infectivity of a novel SARS-like coronavirus in Chinese bats”, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6135831/

[8] “Evolution of the novel coronavirus from the ongoing Wuhan outbreak and modeling of its spike protein for risk of human transmission”,

http://engine.scichina.com/publisher/scp/journal/SCLS/63/3/10.1007/s11427-020-1637-5?slug=fulltext##

[9] “Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins andreceptor binding”, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30251-8/fulltext#%20

[10] “Clock and TMRCA based on 27 genomes”, http://virological.org/t/clock-and-tmrca-based-on-27-genomes/347

[11] “Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) proteins of different bat species confer variable susceptibility to SARS-CoV entry”, https://link.springer.com/article/10.1007/s00705-010-0729-6

[12] “Isolation and characterization of a bat SARS-like coronavirus that uses the ACE2 receptor”, https://www.nature.com/articles/nature12711

[13] “A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence”, https://www.nature.com/articles/nm.3985?fbclid=

[14] “A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin”, https://www.nature.com/articles/s41586-020-2012-7

[15] https://www.challenges.fr/entreprise/sante-et-pharmacie/coronavirus-en-chine-apres-le-sras-la-sulfureuse-cooperation-franco-chinoise-a-wuhan_695165.amp?__twitter_impression=true

[16] https://www.washingtontimes.com/news/2020/jan/24/virus-hit-wuhan-has-two-laboratories-linked-chines/

(转自大纪元/责任编辑:李红)