一

一個人今日之結局,也許正是昨日自己抉擇的後果。這句話若用於評價周作人先生,大概是貼切的,1945年日本天皇宣布投降,住在北平八道灣的周作人受傳訊,當年12月被拘押在南京老虎橋監獄。周作人受審,與他接受偽職一樣,引起知識界的廣泛關注。法院原判徒刑14年,因胡適及北大校長蔣夢齡等人的斡旋,得以改判為10年。周作人在獄中雖失去行動自由,但未失去言論自由,依然從容筆耕,當然也未吃苦頭。之後又因時局變動,實際服刑2年半即釋放。

1949年1月,保釋出獄後的周作人,因無法返回北平而流落上海,暫棲身在他的學生尤炳圻寓所的亭子間。尤宅位於北四川路橫浜橋附近。從這裡向北,曾經是日租界。老一輩知道,1949年以前這一帶頗有「東洋味」。周作人心念著新街口的八道灣,對上海的興趣似乎不大。話雖如此,在上海短暫的日子裡,他還是留下《橫浜橋邊》一文,只是孤陋寡聞如我輩,未能涉獵而已。同在這段時間內,胡適也在上海。這是因北平淪陷在即,介公「搶運學人」的計劃在實施中。胡適與周作人惺惺相惜,深知周作人在中國文化方面功底深厚,兼又熟悉古希臘與日本傳統文化,數次電話邀見周,意在挽周同赴台灣。何去何從?周作人面臨一次重大抉擇。周作人若到台灣謀一教授席,以他在文壇的聲望,當然不成問題。可惜胡適的熱心,每次都為周婉拒。

尤其是古道心腸的俞平伯。1946年周作人陷刑事審判時,俞平伯即力促胡適設法幫助周作人。在上海約兩個月的時間內,俞平伯依舊想成全周作人,催促胡適聯繫周作人。當發現周作人完全沒有赴台的意願時,俞平伯無奈地對胡適說:「作人對新政權抱有希望,那些與舊政權關係很深的朋友,比如你適之,他可能不想有更多牽扯」。胡適眼看無望,只能帶著遺憾離開大陸。從此,這兩位在新文化運動中舉足輕重的人物,也永久斷裂了關係。

二

俞平伯說「作人對新政權抱有希望」,此一說恐非空穴來風,但很少有人注意。周作人與俞平伯既有師生之誼,又有朋友之情。俞的散文集《燕知草》有周作人題寫的跋,其中有周對明代公安派文風的精采評價。1936年林語堂赴美前夕,朋友相聚餞行,畫家汪子美以此為題畫成漫畫《新八仙過海圖》。畫中俞平伯成了藍采和,靠得最近的周作人成了張果老,林語堂則是呂洞賓,當然還有其他朋友也成了畫中仙。周、俞之關係由此可見,俞評周對新政權「抱有希望」,當然不是信口開河。

事實上,周作人與中共「新政權」的交往,可推溯至上世記20年代初。早年在日本留學開始,周作人與著名小說家、思想家武者小路實篤有深度交往,遂接受新村主義思潮。回國後又在《新青年》上撰文專談新村主義。新村主義作為烏托邦的一種,源於法國,系無政府主義與費邊社會主義的雜合物。巧的是,中共黨魁毛澤東當初在湖南第一師範學校讀書時,讀過《新青年》上週作人的文章,也曾將新村主義奉為圭臬。1920年4月7日,在北大圖書館任職員的毛澤東,專程拜訪周作人。當天周作人在日記中,寫下「毛澤東君來訪」幾個字。周作人與中共早期發起人之一的李大釗,也是私交甚厚。李大釗被捕後受絞刑而歿,周作人曾寄予深切同情。此後李之遺稿是他保存,李之子葆華亦獲他掩護約一個月。李大釗生前極力傳播共產主義,向知識界解紹蘇俄「十月革命」,宣揚蘇俄共產黨的「光榮偉大」。客觀而言,斯大林是上世記與希特勒、毛澤東並列的極權主義三大魔頭,共產主義完全是人類最惡毒、最陰暗的邪教。李大釗的行為無疑助紂為虐、為虎作倀,是對蘇共滅絕人性的滔天罪惡作掩飾。對此,歷史早有公論,毋須贅言。

周作人在出任偽職期間,與中共地下黨依然有聯繫。周幫助李大釗的女兒李星華赴延安,臨別時囑咐:「延安我不認識什麼人,只認識一個毛潤之,請你對他帶好」。李之另一女炎華,也曾獲周作人經濟上的幫助。炎華的丈夫侯輔庭,靠了周作人才在淪陷後的北大臨時當職員。侯的真實身分是中共黨員,這一點周在事先同樣是清楚的。「五·四」以來,周作人在文壇光彩奪目,其後人們為他在日寇侵華時期出任偽職而扼腕嘆息,而他與中共的關係,在大陸卻被人們有意無意地淡化了。其中緣故不難琢磨。也許正因為這個緣故,使周作人「對新政權抱有希望」。

1949年7月4日,出獄後的周作人,給「新政權」寫了一封約6000字的信,信是寫給周恩來的。信末寫著:

本來也想寫信給毛先生,因為知道他事情太忙,不便去驚動,所以便請先生代表了。

毛澤東當然看過此信。次年,周恩來將信交文化界的鄭振鐸、沈雁冰等人,作家唐弢也看過信的原件。據唐弢在《關於周作人》一文中談到,信的內容分兩部分,一是表明自己對「人民政府」(新政權)的看法,二是為自己辨解,希望能回八道灣寓所(其時北平大概已改稱北京)。「用舊時新聞記者的筆法,前者叫『拍馬屁』,後者叫『丑表功』」(見唐弢《關於周作人》,原載《魯迅研究動態》1987年5月號)。不久,周作人獲許他回八道灣的指示。他欣喜地告訴朋友:「回音果然來了,是毛先生請周恩來寫給我的,允許我回家」。那口氣裡流露出的,竟是誠惶誠恐的低聲下氣。

三

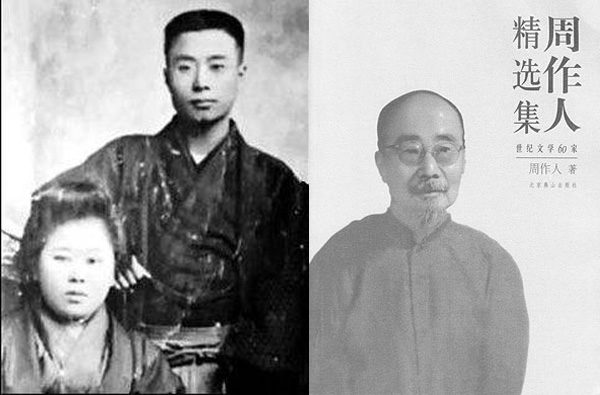

周作人寫給「新政權」的那封信,是研究周作人的重要資料。這封信今在何處,似乎沒人提過。看過原信的人早已作古,當然也不可能作認真分析。唯有體制內作家唐弢,文字婉言傳達了周作人催眉折腰的「拍馬屁」。這使我想起幾年前看過畫家陳丹青的書上,有一幀照片,與此恰成鮮明對比。照片上正是日寇投降後,周作人行走在被警局傳訊的路上。那畫面上,個子不高的周作人,一襲淡色長衫,意態翛然、神情自若的名士風貌,哪裡像是被警局傳訊?近靠他身旁的,是拘押他的民國警察。看那警察頭戴大蓋帽穿著短褲,倒像是周作人的隨從或聽差。我想,這大概就是文化名人的所謂氣場吧!

回到八道灣的周作人,似乎想對「新政權」表示自己臣服的忠心。1952年,他一反當初帶有反抗色彩的文字風格,寫出《偉大的祖國》一文,文中說:

在這樣偉大的祖國裡面,能夠當一個人民,這也是夠光榮的事了,現在我們的義務是要怎麼的來報酬這光榮,至少也要自己保重不辱沒了這光榮才好。(原載《亦報隨筆》1952年1月7日)

「新政權」的累累罪惡,早已罄竹難書,此處毋須贅言。周作人對「偉大的祖國」或「新政權」的謳歌,與在北平因漢奸罪被傳訊時相對照,反差實在太大,簡直判若兩人。可惜1949年後,急於歌功頌德的文化人批量湧現,哪裡輪得上你周作人。其實早在1942年,毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》中,就提到周作人:「文藝是為帝國主義的,周作人、張資平這批人就是這樣。這叫做漢奸文藝」。對於這一致命的判決,周作人難道也茫然無知?周作人也許不清楚的是,1949年他給「新政權」寫的那封信,已是穩坐江山的毛澤東,看後撂下一句話:「文化漢奸嘛,又沒有殺人放火。現在懂希臘文的人不多,養起來,讓他做翻譯工作,以後出版」。這其中「養起來」三字頗值得玩味。一貓一狗一寵物皆可「養起來」,對老人也可「養起來」,周作人究竟歸哪一種「養起來」?周建人在《魯迅與周作人》一文中,回憶起50年代前期,弟兄二人在教科書編審委員會的相遇。簡單的寒喧之後,周建人已意識到:「……知道他(周作人)還不明白,還以為自己是八道灣的主人,而不明白其實他早已只是一名奴隸」(見《新文學史料》1983年第21期)。

周作人對「偉大的祖國」的歌頌,聲音顯得太微弱,幾乎沒人在意。終於他也就死了心,退而當一名「隱士」。周作人在暮年的貢獻,是應人民文學出版社之約,翻譯了不少日本古典文學作品,以及一部古希臘《盧奇安對話集》與一部《伊索寓言》,其譯筆自然無可挑剔。1955至1959年,出版社按月向他預支稿酬200元,1960至1965年每月增至400元。這段時間內,先是張東蓀大禍突降,接著是「胡風集團」遭全國性圍剿,然後是俞平伯、胡適被公開批判,之後又是翻天覆地的整風反右鬥爭。這一切,周作人雖無法公開發聲,但私下不該沒有自已的價值評判。然而他選擇了裝聾作啞,一概充耳不聞、視若無睹。魯迅曾在《隱士》一文中稱:「泰山崩,黃河溢,隱士們目無見,耳無聞」。周作人正是這樣的「隱士」。

殊不知,苟且在「新政權」之下的「隱士」周作人,無論怎樣裝聾作啞,也是躲得了初一,卻躲不過十五。1966年文革暴發,周作人的稿酬中止。其子周豐一於1957年被劃右派,降薪幾級。全家八口,僅靠在中學教書的兒媳張菼芳,每月70元的收入維持。政權更換時留下來的文人學者,早已各自西東、自身難保。出版社與他直接聯繫的,是大學畢業不久的出版社女編審文潔若。周作人在文革中的悽慘遭遇,我們只能從文潔若的文章裡窺知一二。

紅衛兵衝擊周作人寓所,是1966年8月的某日。年邁的周作人,中午被紅衛兵拖到院子裡,遭棍子和皮帶沒頭沒臉的抽打。在紅衛兵的眼裡,這位「五·四」新文化運動的風雲人物與當年的文壇盟主,根本不算人,而是十足的「牛鬼蛇神」。周作人沒有被活活打死,一是因紅衛兵女頭目上午光顧時,勒令周豐一交出手腕上名表。作為「摘帽右派」的周豐一,當即默默奉上。所以這頭目發話:「不要打頭,要留下活口交待罪行」;二是周豐一中午回家,見老父已被打倒在地,苦求代老父挨打。結果是豐一右腿被打斷,當即痛得昏死過去。周作人的孫男孫女全跪在院子裡,哭著目睹這場永久銘刻在心中的災難(參見文潔若《晚年的周作人》,原載《讀書》1990年第6期、《隨筆》1991年第5期)。

從這一天起,周家寓所被紅衛兵占據,周作人只許蜷縮在後罩房的屋檐下。兩腿實在支撐不住,只能臥倒在地。再後來,周作人只能躺在鋪板上殘喘。餓了時,喝點玉米麵糊糊就著臭豆腐充飢。走到這一步,受盡凌辱的周作人,不知是否回想起曾經與共產主義頭面人物的交往,是否回想起低聲下氣給「新政權」寫的那封信,是否回想起胡適在離開上海前,曾力邀自己同赴台灣的誠意。捱至次年4月底,這位曾經「對新政權抱有希望」的苦雨齋主人,屢屢對豐一哀告:「我已是生不如死,不想再連累你們大家了……」幾天後,豐一從單位回到家,發現老父早已斷了氣。

四

一直以來,大陸知識界將周作人出任華北教育總署督辦的偽職,視為他個人歷史的污點。當然,為之惋惜者,也不泛其人。惋惜的理由認為,周之出任偽職,乃是事出有因。譬如「因家室所累」,譬如「因1939年元旦遇剌所受驚嚇」,譬如「因蔣夢齡校長曾委託周作人等4人留守北大」等等。這似乎是一個見仁見智的問題。梁實秋在《憶周作人先生》一文中,曾引用過南宮博為周作人辨護的一段文字——沒有在搜尋原因上努力,而是直抒胸臆的將心比心:

要知政府兵敗,棄土地人民而退,要每一個人都亡命到後方去,那是不可能的。在敵偽統治下,為謀生而作一些事,更不能皆以漢奸目之。「餓死事小,失節事大」,說說容易,真正做起來,卻並不是叫口號之易也。何況,平常做做小事而謀生,遽加漢奸帽子,在情在理,都是不合的。(見南宮博《於〈知堂回想錄〉而回想》原載1971年5月9日《中國時報》)

字裡行間有一種類似宗教寬容的情懷,聯想起他平實淡泊、不枝不蔓、流水行雲的文字風格,及其在新文化運動中的卓越貢獻,為之扼腕嘆息,正是人之常情。然而在我看,周作人對共產主義傳播者李大釗的同情,又充當李之遺稿保存者,甚至對「新政權」既抱希望,對「新政權」的作惡卻裝聾作啞,還有他對「偉大的祖國」的阿諛之詞等等,恰恰是周作人一生中最不值得原諒的污漬,又怎麼能成為對周作人應當網開一面的理由呢?

梁實秋在文中還有一句話,值得我們仔細品味:

他(周作人)也曾寫信給我提到「和日和共的狂妄主張」。是他對於抗日戰爭早就有了他自己的一套看法。他平夙對於時局,和他哥哥魯迅一樣,一向抱有不滿的態度。(梁實秋《憶周作人先生》,見《梁實秋散文》,中國廣播電視出版社1989年版)

當然,「和日」也罷,「和共」也罷,對周作人而言,一切早已成過眼雲煙。但後來者應當明白,至少有一點是確鑿無疑的,即周作人晚年的巨大災難,恰恰是此前他對「新政權」主動抉擇的結果。

——轉自《大紀元》本文只代表作者的觀點和陳述。

(責任編輯:劉明湘)