「被五根繩子綁在床上的滋味是極其痛苦的,渾身上下說不出的難受,每一分每一秒都很難熬。我想1天不是由24小時組成的嗎?!1小時不是由60分鐘組成的嗎?!1分鐘不是由60秒組成的嗎?!我問自己,再多堅持一秒行不行?肯定沒問題!那我就一秒一秒的堅持到迫害結束的那一天吧!」這是瞿延來在其控告江澤民書中的自述。

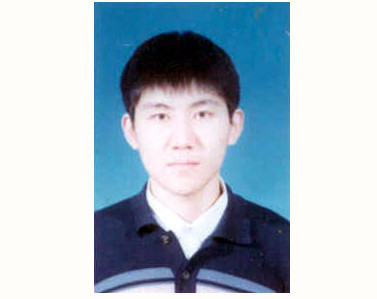

瞿延來,1977年出生,畢業於上海交通大學能源工程系,品學兼優,曾獲黑龍江省化學奧林匹克競賽特等獎、數學一等獎。1997年7月開始接觸法輪功,一直到迫害開始,才看完第一遍《轉法輪》。

2002年9月30日深夜,瞿延來被上海警方劫持,被非法判刑五年。從被綁架的那一刻起,他一直絕食絕水抗議對他的非法關押。期間多次遭受毒打,野蠻灌食造成4次嚴重胃出血,幾度生命垂危,原本身高一百八十厘米,體重一百四十多斤的壯小夥子,被折磨得只能躺在床上或坐在輪椅上,生活無法自理。

為瞿延來提供辯護的律師郭國汀說:「瞿延來先生是我的第二位法輪功當事人,(他)也是引起我對法輪功極大興趣的原因,因為他竟能連續絕食絕水780天!直到我正式成為他的辯護律師為止。」

「開始時我一直不相信一個人竟能連續絕食絕水兩年多!然而,事實是在這絕食期間,他曾先後四次生命垂危,被送進醫院搶救四個月。在該絕食期間,他一直拒絕進食,長期被強制灌食。而強制灌食實質上是一種極難忍受的酷行。」至少有約1千名法輪功學員因灌食酷刑致死,郭國汀說。

「面對聖徒般的瞿延來,我不能不探索是何種原因,使得瞿延來具有此種超凡脫俗的承受苦難的能力?唯一的解釋便是真信仰的偉大力量。」

以下是瞿延來的個人經歷自述:

突如其來的抓捕

2002年,共產黨對法輪功的迫害已經進入第3個年頭了,也是我真正走入修煉法輪大法的第2個年頭。那時我在上海上班,我也認識當地的幾位法輪功學員。

9月30日,上海。下班吃完晚飯後,我就騎著自行車出門了。我漫無目的地騎著車子,心裏卻翻騰著事情:我認識的兩位法輪功學員被非法抓捕,我思考著是否應該離開上海,我相信警察撬不開我的嘴,怎麼判我刑?但我也知道共產黨做事,沒道理它就硬來,我這樣不是等著進監獄嗎?走還是不走呢?真是舉棋不定。

1999年「7.20」以來,中共江澤民濫用手中權力一意孤心迫害信仰「真、善、忍」的善良民眾。那時我連《轉法輪》(法輪功主要書籍)這本書還沒有讀完,但是非常清楚電視上的污衊宣傳就是栽贓陷害,是中國共產黨歷次政治運動的慣用手段:先鋪天蓋地的造謠,再無情打壓!直到2001年共產黨導演了天安門自焚偽案,讓我徹底認清了它的邪惡,更讓我佩服大法弟子的堅韌與善良,在中國大陸要想打倒誰不會超過3天,一張報紙就讓你死無葬身之地。我真實地感到:大法弟子為了讓世人不被謊言矇蔽仇視佛法,冒著失去生命的危險向世人講清真相。

那天我騎著車子,不知怎的又轉回到住處。看看錶,已經晚上10點了。洗漱完畢,我剛躺到床上,幾個警察就破門而入,強行給我戴上手銬,將我綁架到普陀區公安分局桃浦派出所。

桃浦派出所的警察對我進行了非法訊問,期間換了很多人,不許我睡覺,晚上還用約束帶把我連人帶椅子銬到一起(約束帶就是一根寬皮帶,上面還帶著兩個皮帶套。使用時把皮帶在人身上繫緊,手則緊銬在皮帶套中)。

警察問我為法輪功都做了些什麼事?與哪些人聯繫?還說別人都交待了,要我也交代。他們把我當成了犯人在審訊。對於問話我都拒絕回答,只是給他們講述我個人的情況,講法輪功教人做好人。

第2天,也就是10月1日,來了一個自稱是上海市公安局的心理醫生。我與任何人對話都沒有絲毫的畏懼,他想瞭解我的思想,我就毫無保留地讓他瞭解,因為我想破除他對大法的誤解。談了一、兩個小時,他就走了。過了幾個小時,這個心理醫生又想與我繼續交流,但審訊的警察不允許。當天晚上,又過來兩個自稱是上海交大的老師與我談話,說了幾句就走了。之後普陀分局一個交大畢業的警察也被找來,其實我們是一個系的,但平時沒什麼交往,他說不認識我,就走了。

毒打、踩生殖器

10月2日,第3天,審訊的人終問不出他們想要得到的東西,就開始對我瘋狂地拳打腳踢;捏住我的鼻子,給我灌水。

10月2日晚上,派出所的警察見我始終沒有屈服,就用警車將我直接送到了普陀區看守所,因我被打得傷勢嚴重,看守所一個獄醫給我量了血壓後拒絕接收,派出所的警察強行讓看守所接收了我。

我被2個犯人強行拖進4樓4號監房,幾十分鐘後,過來2個犯人又將我拖了出去,扔到看守所獄警的房間。一會兒,進來了2個審訊過我的警察,他們就極其惡毒地踩我的下身生殖器,並威脅說:「我們有的是時間,就不信你在看守所不說,要都像你這樣,我們還辦不了案子了?!」惡狠狠地撂下話就走了。我又被拖回了監房。

10月3日早上,我被強行拖出監房,拉去灌食。看守所的獄警使兩個犯人抓住我的雙手,粗暴地先從四樓拖到了樓下,再從外面的水泥路拖到警車上。在樓外的水泥路上一拖,褲子馬上就磨壞了,膝蓋和腳趾當即也磨爛了,也不知道有多少細小堅硬的東西在我膝蓋和腳趾的爛肉和骨頭上磨來磨去。那種痛徹心腑的滋味,旁人真是無法體會。

看著短短的一段路,我卻覺得異常的漫長。但我一聲沒吭。

插胃管

警車開進了上海市提籃橋監獄,護士看到我這副慘樣,就問送我的管教怎麼把人搞成了這個樣子,他們都支支吾吾地推託。

醫生給我做了一些檢查,接著就讓護士給我插胃管灌食。結果插了好長時間也沒插進去。鼻子裡往外淌血,嘴裡也開始吐血,醫生就讓護士給我靜脈輸液。折騰一天,晚上我又被送回了看守所。上四樓的時候,管教讓犯人把我從樓下往樓上拖,但往上拖實在是太費勁兒了,管教只好讓犯人把我背上了四樓。但那個管教還很不甘心,用木板猛抽打我的腳底心。

10月9日早上,我被拖到了管教辦公室。一個獄醫叫犯人把我按到椅子上,開始給我插管子。插了將近半小時也沒插進去,從鼻子裡往外淌血,從嘴裡往外吐血。獄醫叫犯人把我按到牆角,先來一頓拳打腳踢,再插,這回費了半天勁兒,終於插進去了。管子從鼻子插進胃裡的感覺,就像有一條火蛇在往身體裡鑽,極其痛苦。管子插進胃後,獄醫讓犯人灌了一點流質,就把管子拔了出來。犯人把我拖回了監房。

以後每天獄醫都來給我插胃管,灌一點流質。有時灌了一半,把管子拔出來,再插一次管子,接著灌剩下的一半,總之想盡辦法的折磨我。插胃管灌食的滋味是極其痛苦難熬的。每天灌的食物都是少得可憐的。但我卻不覺得餓,那種感覺很奇特。(未完待續)

──轉自《大紀元》 本文只代表作者的觀點和陳述。

(責任編輯:劉旋)