【新唐人2015年08月19日訊】(新唐人記者秦川綜合報導)出生在湖南瀏陽的胡耀邦,中共文革初期,被造反派多次揪斗,後被定為「三反分子」,下放到黃湖「五七」幹校,被當時的軍代表分配進行勞動改造。近日,有媒體披露,胡耀邦在文革中的悲慘經歷,及其晚年時,對中共生活會的「揭發批判」心存餘悸和恐懼。

據海外媒體近日報導,中共「文化大革命」初期,中共團中央受到衝擊,胡耀邦被造反派多次揪斗。1969年5月,其被下放到河南省潢川縣黃湖農場,「五七」幹校接受「勞動改造」。

報導稱,當時中共軍代表把胡耀邦放在1連,希望於「階級感情深」的「五七」士兵,加強對其「三反分子」的「改造」。

據與胡耀邦在黃湖共事的人回憶,當時在黃湖,勞動和生活條件十分艱苦,被迫下放到「五七」幹校的約有2000人,住房要自己蓋,沒有飲用水,要自己用人力打井,還要搶種、搶收稻麥、挖渠開溝,勞動強度是超負荷的。年輕的官員一天累下來,都感到腰伸不直和渾身疼痛。這對於像胡耀邦那樣年過半百、身體瘦弱有病的人來說,需要付出多麼大的艱辛,可想而知。胡耀邦對於軍代表定性其為「三反分子」後,心理一直不服,他當時身患痔瘡,經常脫肛流血,仍然要堅持勞動,每次外出勞動時他都帶一個小盆,當別人休息時,他就在田裡舀點水洗痔瘡,在「改造」期間,無論是運磚、拉石等體力活他都得干。據報導,自1969年春至1970年秋,因超負荷勞動及營養不好而死在黃湖的就多達7人。

當時的中共軍代表,在生活方面對「三反分子」限制很嚴,不準在集市買吃的東西,年青的「三反分子」,給孩子買塊豆腐吃也被當做資本主義思想受到批判。相反,當時的軍代表把水壺當作酒壺,隨身攜帶,時常喝上兩口,甚至還經常身背獵槍在黃湖內到處遊盪,打鳥、打鴨、打兔子當作他們的「勞動」。

1972年秋,軍代表宣布中共團中央書記處書記全獲「解放」,惟獨不解放胡耀邦。因為他既不承認是「三反分子」,也不承認是「走資派」。

胡耀邦晚年時的恐懼

胡耀邦晚年,對中共中央生活會的「揭發批判」心有餘悸,總覺得這件事可能還沒完,他還沒有得到真正的原諒和寬恕,因此心存恐懼。

胡耀邦最後一任政治秘書劉崇文在2009年第9期《炎黃春秋》撰文《胡耀邦逝世前半年的心態》披露,生活會後,胡耀邦曾同夫人李昭去看望過鄧小平一次,談了15分鐘左右,鄧小平對他很冷淡。

文章稱,胡耀邦在與劉崇文的日常交談中,他盡量迴避提到鄧小平和陳雲,萬不得已時也從不直呼他們的名字,而是用摸右邊耳朵代表指小平,摸左邊耳朵代表指陳雲,可見其內心之恐懼感。

胡耀邦曾告訴劉崇文,有一次,他曾去拜訪葉劍英,在他倆談話時,葉劍英把收音機開得很大,唯恐被人聽到。正是在這種恐懼心理狀態下,胡耀邦並不急於談他想談的那些敏感問題。

1989年3月,胡耀邦到北京參加人代大會和政治局會議。就在他參加政治局會議突發心臟病的前兩天,他對劉崇文說:「我不想呆在北京,開完會我們還是到下面去。」

同時,胡耀邦又犯愁地說:「到哪裡去呢?不知道人家歡不歡迎我?」因為有這個顧慮,胡耀邦還是想到天津去,覺得和李瑞環比較熟悉,去那兒可能方便一些,但仍然擔心李瑞環是不是歡迎他。

胡耀邦當時的心情,總覺得自己現在還是「待罪」之身,深怕連累、影響了別人,給人家帶來困難和麻煩。

1989年4月8日,胡耀邦在參加政治局會議時突發心臟病,經搶救後住進了北京醫院。就在他發病後的第7天,4月15日,胡耀邦離開了人世。

劉崇文認為:胡耀邦在政治局會議那樣一個場合和環境里,肯定是思緒萬千,心潮起伏,他有許多話想說卻又不能說,無比的憂傷苦惱,巨大的思想壓力,不斷衝擊著他那病弱的身體,結果導致血壓急劇升高,心臟大面積梗塞,終於一病不起。

有分析認為,胡耀邦晚年時的恐懼感,來自中共的內鬥與批判的陰影。

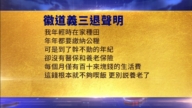

據悉,從中共上台開始,到文化大革命期間,中國人飽受中共政治的迫害,很多人都沒能逃脫中共的魔掌,對中共的政治運動產生了神經質。自《九評共產黨》一書出來後,更多的人看後明白了中共的本質,做「三退」,擺脫了飽受中共迫害的陰影。據大紀元網目前統計,現有2億1仟多萬人退出中共黨、團、隊。