第四章 錯解天象,千古痛傷(1)

(接前文 逆天而為痛悔遲:453-2018年天象揭祕3 (點擊這裡))

前面通過熒惑守氐、守太微、守房三種天象,展現了 「天人合一」的精妙——歷史上從來沒有這麼深入細緻地解讀過。這一章,我們開始講述金星的一種天象:太白晝見。

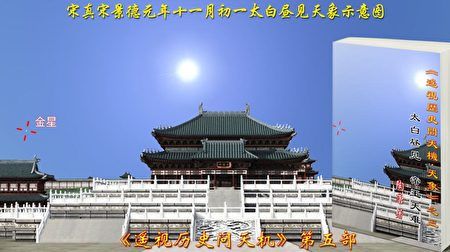

圖4-1:北宋景德元年十一月初一(1004年12月15日)太白晝見天象示意圖。

西元1004年12月15日上午,發生了太白晝見的天象。這次天象對應的歷史,就是後世熟知的「澶淵之盟」。史書記載得比較詳細,所以歷代史家都認為講述得很詳盡了,以至講不出什麼新意來了——但是,其中的三次天象記錄卻含混不清,歷史上也一直在迴避這三次天象的解讀——那才是最關鍵的天意所在!

前面說過,天象文化在唐朝走向巔峰之後就失傳了,天象絕學又回到了道家的系代單傳裡。這就不可避免地導致了北宋天象官對天象的頻頻錯解。正是這些錯解,導致了宋真宗的決策失誤,逆天意而行,鑄成了北宋的千古遺憾,卻成就了遼國的豐功偉業!

「澶淵之盟」堪稱中華歷史的拐點,開創了宋遼120多年的和平發展。儘管後代讚美者居多,實際那也只是「50分」的結果——假如當時能有高人正解天象,篤信天意的宋真宗是完全有可能順天意而為,從而開創「100分」的輝煌,那樣不但能開創更燦爛的和平盛世,還能躋身千古明君之列,可惜歷史不容假設……

下面,我們就以這三次天象為重點,揭開那段熟悉的歷史中撲朔迷離的真機所在。

1.太白晝見,北宋駭然

北宋景德元年十一月初一(1004年12月15日),太白金星在大白天驟然閃亮,天下一片驚慌。

太白晝見,是一個最簡單的、當時人人都能理解的天象。

《史記‧天官書》:「(太白)晝見而經天,是謂爭明,強國弱,小國強,女主昌。」

《漢書‧天文志》:「太白經天,天下革,民更王……晝見與日爭明,強國弱,小國強,女主昌。」

《乙巳占》:「太白晝見,為兵喪,為不臣更王,強國弱,弱國強。」

《史記》、《漢書》是學者的必修課。上面太白晝見的幾種天象意義,具體到當時到底是哪一種含義呢?在古代需要占卜來確定。但是不管哪一個意義,都把兇險指向了當時的華夏天子宋真宗。

北宋國都東京汴梁(開封),皇宮之中,三十七歲的宋真宗趙恆焦頭爛額,如坐針氈。宋景德元年閏九月初八(1004年10月24日),契丹[1]國母蕭太后和國君耶律隆緒親率20萬大軍御駕親征,已經打下了祁州(今河北保定安國)。幽燕正面戰場上,儘管傳來不少捷報,但都是守城的防禦勝利,凡是出戰的都敗了。

別看北宋前期戰功卓著,滅了南方列國,結束了五代十國的亂世,但是對契丹的戰爭就沒怎麼贏過。真宗的父親宋太宗趙光義,25年前(979年)親征北方,欲一舉收復幽雲各州,在高梁河(今北京西直門外)慘敗,太宗中箭墮馬,化裝成百姓坐上驢車才逃得性命。18年前(986年),三路大軍北伐,西路、中路軍連勝,東路主力軍大敗,坐鎮京城遙控指揮的太宗,急令全軍裹挾百姓撤退,結果被契丹軍各個擊破,還丟掉了易州。西路軍的名將楊業孤軍抗敵,重傷被俘,絕食殉國。契丹大軍乘勝南下,大敗宋軍於望都(今河北望都)、瀛州(今河北河間)次年又攻克深州(今河北深州)、祁州。宋軍士氣低落,從此就開始全面轉入防守。

隨後契丹年年入侵劫掠,去年(1003年)還侵略望都。朝廷最重要的依靠,就是楊業之子楊延昭,自從楊延昭鎮守三關[2]以來,威震敵膽,局部捷報頻傳。但是,北宋景德元年(1004年)閏九月,契丹率傾國之兵伐宋,繞過三關,20萬大軍南侵,長驅直入,快打到黃河邊了。真過了黃河,那就直逼汴京了。

儘管真宗早就得到情報,事先就做了準備,但是,還是沒想到契丹的攻勢如此生猛。當時參知政事(相當於副宰相)王欽若密請真宗到金陵(今江蘇南京)避難,樞密院的陳堯叟請真宗去成都。真宗向宰相寇準徵求「南巡」之謀,寇準當眾說:「誰為陛下畫此策?罪可斬!今天子神武,將帥和協,如果陛下御駕親征,大敵自當敗逃。契丹如果不逃,我們就出奇兵擾亂他們的部署,固城堅守使敵人疲憊,以逸待勞,勝算必在我方。怎能丟棄祖宗社稷?遠逃江南或者蜀地?」[3] 王欽若當眾出醜,由此和寇準結怨。

後來真宗的主心骨、首席宰相畢士安力挺寇準,真宗只好勉強決定了。安排親征具體事宜之際,卻出現了太白晝見的兇險天象——舉朝驚慌!

2.太白晝見與太白經天

在宮廷氛圍中長大的真宗,本來就膽小,看到太白晝見的天象,更害怕了。他戰戰兢兢地等待著這個天象的結束——何時結束?萬一持續到中午,就太可怕了!

因為如果大中午還能看見太白金星,那就有一個更恐怖的名稱:「太白經天」,它比太白晝見還要兇險。《漢書‧天文志》說:「太白經天,天下革,民更王」,「太白晝見,強國弱,小國強,女主昌。」這是兩種兇險是有區別的。

不瞭解這個天象的現代人,會笑話古人愚昧迷信,其實現代科學對「太白晝見、經天」的解釋都是錯的,經不起深入推敲[4]。這個天象的最確切的意義,由美國前總統林肯之死做出了證實。

圖4-2:美國總統林肯遇刺前41天,1865年3月4日中午,美國首都太白經天。 (天文軟體類比圖:左上方標注金星的位置和亮度。)

令宋真宗慶幸的是,中午之前,金星隱去——天象不是最兇險的太白經天,而是晝見。那麼,「太白晝見,強國弱,小國強,女主昌,」到底是哪種天意呢?真宗在焦急地等待著司天監的到來。

3.天象出「歧義」,錯解促親征

司天監,那是北宋朝廷天象官的首腦。觀測天象、預報天象、解讀天意、占卜天機,向皇帝傳達天意,輔助大事的決策,是司天監的職責。解讀這次天象,是責無旁貸的——但是,司天監卻給出了令人意外的兩種結果,記在了史料中:

(1)女主昌:女主崛起、昌盛。

(2)大臣亡:這裡的「大臣」,不是現代漢語的「大臣」,「大」、「臣」在古代是兩個詞,是很大的臣子的意思,顯然喻指宰相。

這兩個結果哪個也不吉利,最好也只是真宗免於性命之憂而已。究竟是哪個意思呢?「女主昌」顯然應驗到遼國實權在握的女主蕭太后身上,這次她親率20萬大軍南征,天象如此,顯然利蕭太后不利宋真宗——假如真是這樣,不是預示真宗親征會大敗麼?宋真宗還不如宋太宗,根本不會打仗,天意這樣警告,那還去什麼呢?

當時正宰相畢士安得了重病,他力挺寇準說:「我留下來應驗這個太白晝見的預言,塞住這個天譴,陛下就和這個天象無關了,你只管保著陛下親征吧。」正是這樣的堅定不移,才沒有讓真宗打退堂鼓。

其實,司天監這次占卜天象,整體是錯的!占卜本來就是在天象的幾種天意中,決定一種,他卻憑空生出了一個新的結論:宰相亡——大道修行的人都知道,太白晝見根本就沒有這層意思!那麼,司天監是怎麼卜出了兩種結果呢?

就像現在有人抽籤,抽個下下籤,不算;再抽一次;又抽了中下籤,又不算;再抽一次,非得抽個好籤才心安理得——這是自欺欺人。懂行的人知道:以第一籤為準,再卜就是不信神、褻瀆神靈了。當年司天監也是這樣,第一次占卜的結果「女主昌」,把他嚇著了,這不利天子的結果可別惹禍啊!再卜一次吧!就卜出了「宰相亡」的新結果。到底是哪個?司天監都說不清。

也許有人說第二次占卜的結果「宰相亡」不是也實現了麼?畢士安不是後來真病死了麼?其實沒實現——真要是實現,「應該」是畢士安先死,塞住天譴,然後澶淵之盟成功退敵,這才叫應驗天譴。實際上,畢士安很快病好了,還親自去澶州前線朝見真宗[5],他是在澶淵定盟近一年,才病逝的[6]。畢士安後來病死是壽終正寢,和太白晝見天象毫無關係!

但正是司天監的這個誤解,「嫁禍於宰相」,宋真宗才稍稍消減了對「女主昌」的恐懼,磨磨蹭蹭地走上了親征之路。

4.「日暈抱珥」天象奇, 抽絲剝繭問真機

《宋史‧真宗紀》隨後記載:

「十一月庚午(二十日,1005年1月3日),真宗一行北上,開赴澶淵前線。

「天空中出現了一個奇特的天象:『日暈抱珥』。司天占卜後說『日暈抱珥,中間有黃氣充塞,天象昭示:宜不戰而卻』。[7]

「癸酉(十一月二十三日,1月6日),駐蹕韋城縣(今河南省滑縣東南部)。甲戌(1月7日),天氣極其寒冷,給真宗進獻貂帽毳裘……」[8]

當時的「日暈抱珥」到底是個什麼天象?沒說。發生在哪一天?沒說。嚴謹的判斷,只能是發生在1月3日~1月6日之間。也難怪這麼簡略記述的天象,一直都被後世學者所迴避。

這個歷來被忽視的天象,在真宗心理上起的作用,不容忽視。這個天象是一個極為精準的預言,含義極其深刻,可是司天監水準不行、占卜更不行,最表面都理解錯了,真宗隨之錯解。後人或者不理解,或者一直錯下去了。其實,自1004年太白晝見這個天象開始,整個宋朝的天象解讀,基本都不對,讀到後面大家就明白了。

也正是因為司天監完全錯誤的解讀,忤逆了天意,直接註定了宋真宗的戰略錯誤。下面我們就根據這些蛛絲馬跡,破解這個奇特天象的玄機。

日暈與幻日

日暈就是太陽周圍有一個類似淡虹彩的碩大的光圈,這是高空雲層中含有大量冰晶,形成的大氣光學現象,算不上天象。日暈多出現在春夏季節,在南方亞熱帶也有出現,民間有「日暈三更雨,月暈午時風」的諺語。

圖4-3:日暈照片。

而在寒冷的南北極,由於氣溫更低,雲層中有冰晶更多,會造成「幻日」的折射現象,天空中出現兩個甚至三個太陽。這在南北極時有出現,算不上什麼天象,但是,如果在溫暖地區出現,因為是極其個別的現象,那就是一種天象了,比如下圖。

圖4-4:2011年1月16日「兩日並照」天象照片(幻日)。

日暈背珥

比「日並出、並照」天象更常見的是日珥。天象學中的日珥,是指日暈旁邊像過去的頭飾中「纓珥」的光亮部位。而今天象學失傳,現代科學都把日珥稱作「幻日」。其實圖4-4那樣有明顯的兩個圓形的太陽,才是幻日。幻日和日珥是不同意義的天象。

圖4-5:日暈再重、背珥帶冠天象照片(2011年1月8日)。

圖4-5中的日暈,是雙暈,注意外邊還有一個大光圈,照片沒有拍攝全,這在天象學上叫做「日暈再重」。第一層日暈上面的像帽子一樣的光影,叫做「冠」。第二層日暈上方,背離太陽的短弧形光影,叫做「背氣」,更多的時候,背氣出現在第一層日暈的位置。如果短弧形光影朝向太陽,就叫做「抱氣」。所以,圖4-5的天象,整體可稱為「日暈背珥」。

這個「日暈背珥」和上面的「兩日並照」,是9天之內的事,都是有天象學意義的,準確地預言了當時中國政壇的一個大事件,後面的當代篇會講到。

日暈、並照(幻日)、日珥、背氣、抱氣等等,都是不同的大氣折射現象,但是,為什麼會出現這些特定的形狀,而且有不同的預示意義呢?這就完全超出了現代科學的認知範圍了。

日暈抱珥,何時?雙珥?

《宋史‧真宗紀》記載的日暈抱珥天象,時間只能鎖定在十一月庚午~癸酉日(1005年1月3日~6日)之間,也不知道是幾珥展現——但是,深入解讀,可以還原真相。

居住在寒冷地區的人都知道,冬天太陽有日暈同時出現雙耳,民間俗稱「太陽倆耳朵,天寒打哆嗦」,當天氣溫就會驟然下降,出現極寒,一般氣溫會降到零下二十多度以下,這是雲層冰晶不多(與南北極相比),造成折射角度不大,光影重疊而出雙耳。

再看《宋史‧真宗紀》:「癸酉(十一月二十三日,1005年1月6日),進駐韋城縣。甲戌(二十四日, 1月7日),極其寒冷,給真宗進獻貂帽毳裘……」,由此,根據酷寒,可以判定為「雙珥」,而且發生在1月6日的下午。

為什麼判定為1月6日?因為如果6日前發生的日暈抱珥,降溫就會在6日,而不是7日。

為什麼判定為6日下午?根據上面民間經驗「太陽倆耳朵,天寒打哆嗦」來推斷:假如是6日上午出現,下午就會極寒,下午趕路中的宋真宗一行都能感覺到,但史料記載的是次日極寒冷;如果6日下午出現,晚上和次日會極寒,因為隆冬的傍晚夜間本來就應該冷,那時真宗一行已經進駐韋城縣驛館了,不會覺得驟冷,但是次日能感到酷寒,這和史料記載的「甲戌日極寒」是吻合的。

這樣我們就可以根據史料的記述和深入剖析,大體上繪製當時的「日暈抱珥」天象示意圖了。下圖是在現有圖的基礎上PS出來的(原圖斷缺不全)。

圖4-6:北宋景德元年十一月癸酉(1005年1月6日)下午「日暈抱珥」天象示意圖。

抽絲剝繭地還原出這個天象,我們就可以展示它蘊含的精妙天意了。

(未完,待續)

註釋:

[1]遼國原名契丹,916年耶律阿保機建契丹國。947年定國號為遼,983年複名契丹,1066年又改為遼,1125年被金國所滅。至今歐洲的俄羅斯等國家稱中國的發音,還是源自「契丹」一詞。如今 「契丹」與「遼」通用。

[2]北宋三關,一般指瓦橋關(河北保定市雄縣)、益津關(廊坊市霸州)、淤口關(霸州),是北宋防備契丹的邊境要隘。民間傳說楊六郎(楊延昭)鎮守三關,其實楊延昭防衛的邊關很多,不只這三關,山西的雁門關也駐防過。

[3]清朝畢沅,《續資治通鑒‧卷二十五》。

[4]現代科學曾把「太白晝見、經天」天象,用科學的語言解釋為「金星凌日」、「金星大距」、「大氣透明度高」,這都是禁不起深入推敲的,自相矛盾的。就用最經典的「大氣更透明,所以大白天能見金星」來說,如果真是這個原因,太陽亮度會更大,更亮的金星,會同樣淹沒在更強烈的日光下。

「太白晝見、經天」天象真正的機制,我們在《遙視歷史問天機》第五部《太白經天 秦王加冕》中有詳細的闡述。

[5] 南宋史學家李燾的《續資治通鑒長編》(以下簡稱《長編》)記載:1005年1月26日,因病留在京城的宰相畢士安來到澶州朝見真宗,次日真宗離開澶州回京。

原文:「癸巳(十二月十四1005年1月26日),大宴於行宮。宰臣畢士安先以疾留京師,是日來朝……甲午(十二月十五1005年1月27日),車駕發澶州。」

[6]畢士安病逝於景德二年(1005年)十月初十(11月14日),享年六十八歲。

[7]《長編》:「(十一月庚午)車駕北巡。司天言日抱珥,黃氣充塞,宜不戰而卻。有和解之象。」比正史的本紀多了「有和解之象」。清朝人畢沅的《續資治通鑒》照此抄錄。

本文以《宋史‧真宗紀》為准,不採信《長編》冒然出現的「有和解之象」,理由有三

李燾在這裡有雙重標準的價值取向。儘管李燾被認為是嚴謹的史學家,他寫《長編》傍採家集,不遺野史,「寧失於繁,無失於略」,但畢竟在判斷真偽中有歷史的局限性。《長編》對正史記載的十一月初一「太白晝見」的史料完全丟棄,表明他對天象史料的判定,並不公正,有很強的傾向性(因為這次太白晝見天象的人間意義,過去粗淺地認為沒有實現),所以在日暈抱珥的天象上,也難以相信李燾的公允。

「宜不戰而卻」與「和解之象」相矛盾。既然有「和解之吉象」,為什麼還要退卻逃跑呢?

《長編》的「有和解之象」是泛泛之談,沒實質內容。很有拿後來的「澶淵議和」成功的結果,來附會天象之嫌。

如果當時真有「和解之說」,真宗就不會那麼害怕了。而實質上,真宗很害怕,不但停留,還重新拿出南逃計畫,跟寇準商量。

由此可見《長編》收錄的「日抱珥,有和解之象」,在邏輯上不通,很可能是後來附會的傳聞。

[8]《宋史‧真宗紀》:(十一月)庚午,車駕北巡。司天言:「日抱珥,黃氣充塞,宜不戰而卻。」癸酉,駐蹕韋城縣。甲戌,寒甚,左右進貂帽毳裘,卻之曰:「臣下皆苦寒,朕安用此?」

──轉自《大紀元》

(責任編輯:王馨宇)